世界的映画スタジオ「ワーナー・ブラザース」の歴史 いかにして“金欠”だった4人兄弟は業界きっての大物になったのか?

型破りな4人兄弟ワーナー・ブラザースは、当時の映画業界では異端的な存在だった。ストイックなビジネスマンのハリー、夭折した先見者サム、ブランドのアンバサダーとして活躍したアルバート、そして予測不能なエンターテイナーのジャック。

1903年は、まさに映画業界にとって転換期。時代は、ある出来事を傍観するだけの“シネマ・オブ・アトラクション”から、観客を映画に引き込めるストーリーテリング形式へと変化した。サム・ワーナーは、この新たな技術を家族に売り込んだ。1000ドルするプロジェクターのため、家族総出で金をつぎ込んだ。

そして、自宅の庭で近隣住民を招いた上映会を開催。サムのプロジェクターから流れ出るイメージは、たちまち観客を魅了した。常設会場を探していたところ、オハイオ州のナイルズで空き店舗を発見。そして、カーニバルによる人の流入を見込んで、店を立ち上げた。

アルバート(=“エイブ”)はチケットを売り、サムがプロジェクターを操作した。その間、ハリーとジャックが何をしていたかは定かではない。ワーナー家の歴史によると、ハリーは家計を支えるため別の場所で働き続けたそうだ。たとえ、どんなに映画フィルムがボロボロになっても、サムは修復する方法を学んだ。そして、ワーナー兄弟のショーはヒットし、ナイルズで史上初めて上映された映画となった。会場は物見高い観客で埋まり、映画の可能性を証明するに至った。

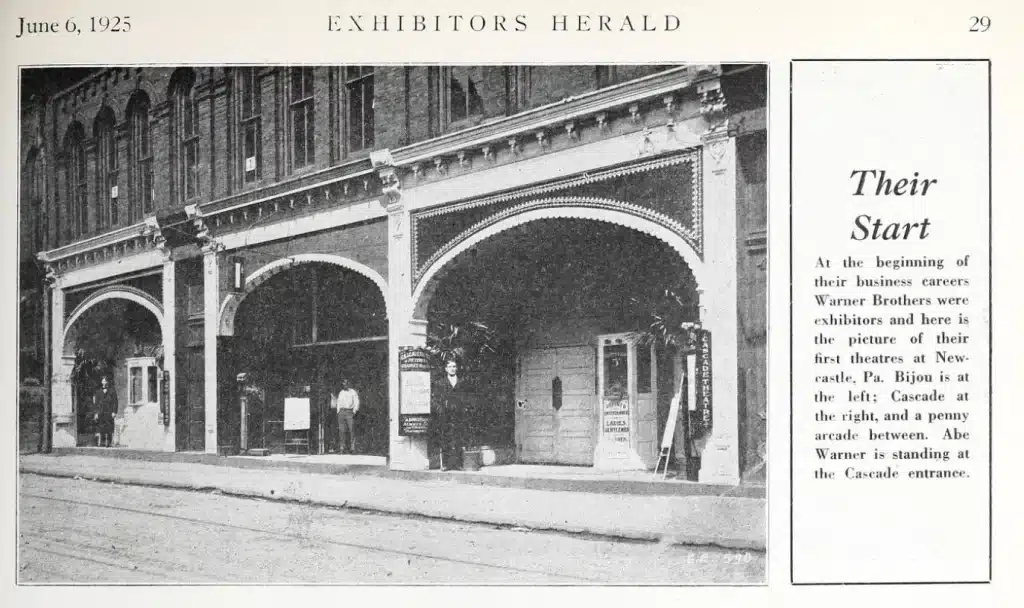

カーニバルがナイルズを去った後も、サムとエイブは近くの街でショーを続けた。兄弟は週に300ドルほど稼ぎ、ハリーは利益拡大のために常設会場を借りることが重要だと考えていた。やがて、ニューキャッスルでかつて小さな映画館(=“ニッケルオデオン”)だった施設を見つけたものの、座席を用意するまでに兄弟の金は尽きてしまう。地元の葬儀場との取引の結果、全99の座席を確保し、ワーナー家から程近い2つの場所に劇場を新設した。

1905年5月28日の戦没者追悼記念日、地元の学校の教育長の葬式が予定されていた。一方で、葬儀場の座席はワーナーの劇場にあった。そして、祝日の営業を死守したかった兄弟は、教育長の妻に頼み込んで葬儀の日程をずらしてもらったそうだ。条件は、教育長の子供たちは1年間無料で映画が観られること。教育長の妻は、首を縦に振った。しばしば大都市の治安の悪い地域にあった映画館とは違い、ワーナーの劇場は上品な雰囲気に包まれていた。早くも成功を収めた彼らの劇場の外には“紳士淑女と子供たちに洗練されたエンターテインメントを”という看板が掲げられていた。来場した女性にはカーネーションをプレゼントするなど、ワーナーたちは映画観賞を一種の社交的な催しに仕立て上げたのである。

作品の上映前、観客にはスライドを使って注意喚起が行われた。スライドには“字幕は声に出さずに読んでください”や“女性たち!帽子は脱いでください。男性たち!床に唾を吐かないように”といった文言が並んだ。そして最初のリールが終わると“担当者がフィルムを交換している間、少々お待ちください”と表示されたという。

兄弟の父ベン・ワーナーは、息子たちがもたらした新たな映画技術を誇りに思っていた。劇場オープンから2日目、パトロンがワーナー兄弟のショーを一目見ようと長蛇の列をなした。そしてベンは妻パールとともに、行列を見に行くために店を1日休んだそうだ。最初のショーが終演すると、大きな衝撃を受けた観客たちは客席照明が灯ったあとも、立ち上がることができなかった。さらにワーナー家には、こんな逸話も残っている。何とベンは客を帰らせるために、ジャックに“氷が割れてしまうような調子はずれの声”で「Sweet Adeline」を歌うように促したという。

時は1895年~1905年。当時、小規模な映画館“ニッケルオデオン”が余興から、メインの呼び物と化す過渡期にあった。映画というものの社会的地位が向上する中、このチャンスを利用しない手はなかった。やがて都会において、映画館は最も人気な外出先へと変化したのだ。

その頃、田舎ではニッケルオデオンや通り沿いの映画館が大流行。ピッツバーグ近郊で、初期の映画産業に目を付けた“ヴォードヴィル”の大物ハリー・デイヴィスは、ニッケルオデオンを開業した。1905年の終わりになると、映画は“単なる集会場所ではなく、れっきとした文化の発信地”へと様変わり。ワーナー兄弟も、ヴォードヴィルと映画を組み合わせたトレンドに追随した。

喫煙が当たり前だった世の中において、初期の映画ビジネスは危険に満ちていた。というのも、当時映写室の床にはフィルムが山積み。ジャックは、自伝でこんな秘話を明かしている。非常に燃えやすいセルロイド周辺で喫煙するなと忠告されていたものの、ある安全検査官が火のついたタバコを持って映写室に。たちまち大爆発が起き、不運にも検査官は命を落としたという。このエピソードは、初期の映画上映のリスクをよく物語っている。

1907年に入ると、その大流行と5セントの映画館に対する批判の意が込められた“ニッケル・マッドネス”という言葉が誕生。一部の市民の間で、小さな劇場でのスリの横行や、動くイメージが若者に有害であるといった懸念が巻き起こったのである。また、ある者は暗い劇場に座ることを“悪魔の外套”と表現した。実際に、電気をつけた状態で、観客がカーテンの穴から映画を覗き観るというスタイルの映画館もあった。ニューヨーク市警察本部長セオドア・A・ビンガムは、ニッケル・マッドネスを“邪悪で破滅的な若者への脅威”と非難。こうした様々なレトリックのさなかでビジネスを成長させるため、ワーナー兄弟は業界の検閲やモラルを訴える活動家たちに立ち向かう必要があった。

その後は、ワーナー家にとって重要な出来事が重なった。ハリーは、自身と同じユダヤ系移民の家系出身のレアと結婚、2人は生涯添い遂げた。1908年、エイブはユダヤ人女性のベッシーと出会い、その後結婚した。

やがてニッケルオデオンが遍在するようになると、新たなコンテンツを求める声が増加。そしてハリーは、実質的な儲けは映画配給にこそ存在すると気付く。兄弟はピッツバーグに向かい、地元の大学名にちなんで付けた“Duquesne Amusement Supply Company”を開業。そのかたわらサムとエイブはニューヨークへ。そこで2人はMGMスタジオの創業者、マーカス・ロウから500ドルでフィルムを買い付けた。

兄3人は映画ビジネスで多忙を極めていたが、末っ子のジャックはいつまでも子供扱いされていた。まもなく、ジャックは家業を休むことになる。

その後15年間、ワーナー兄弟は映画ビジネスの栄枯盛衰に粘り強く耐えた。トーマス・エジソンが悪漢を送り込んで兄弟を脅したこともあったが、彼らは決して引き下がらなかった。そして兄弟は映画のプロデュース業に着手、1917年には事業をロサンゼルスへと移転。さらに各地でビジネスを展開し、最終的にかの有名な“Sunset Bronson Studios”(現在はNetflixが所有)で活動した。1920年以降は「ワーナー・ブラザース(=“Warner Bros.”)」という名称を使用した。

1922年の暮れに、ワーナー兄弟は新たな商標“Warner Brothers’ Classics of the Screen”を申請した。ハリー曰く、この商標は当時星の数ほど存在した映画製作会社との差別化を図るためのものだったそう。ハリーは、ワーナー・ブラザース印の映画について“独自のプロダクション、物語的価値と俳優の卓越性”を観客に対し保証していた。

1923年4月4日、スタジオは法人化された。活況の20年代、ワーナーたちは恐れ知らずの革新者であり、社会活動家でもあった。そして、兄弟はアメリカにとって象徴的な業界きっての大物として、その地位を確固たるものとした。

今コラムは、アメリカで出版予定の本『The Warner Brothers』(2023年9月5日発売)より抜粋しました。翻訳/和田 萌

オリジナル記事はこちら。