映画『恋愛裁判』が描く日本のアイドル業界の闇:今年のカンヌに出品、大注目の衝撃作

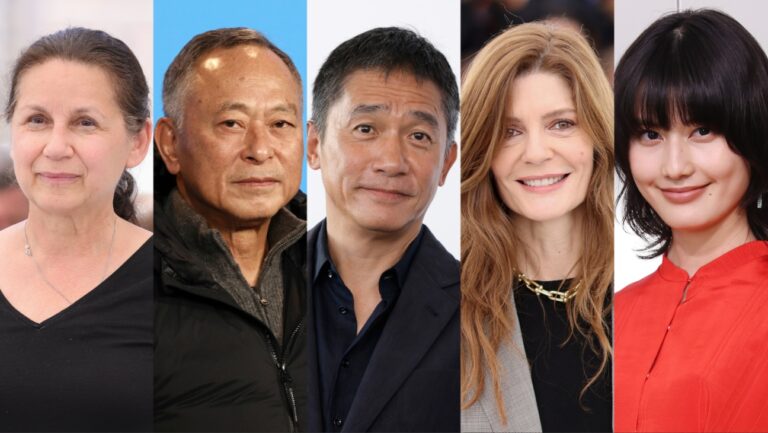

2016年、映画『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭の「ある視点」部門審査員賞を受賞した深田晃司監督が、再びカンヌの地に戻ってくる。今回の出品作『恋愛裁判』は、アイドル文化の華やかな表面を剥ぎ取り、その背後に潜む不穏な権力構造を浮き彫りにする社会派ドラマだ。

「日本で生活していると、映画やテレビなど至るところでアイドルを見かけます」と、深田監督は米『ハリウッド・リポーター』に語る。「本プロジェクトは、自分自身の中にあるアイドル文化への違和感や葛藤から生まれました。しかし、僕はそれを否定したり、非難したりするつもりは全くありません。アイドルを目指して努力する若い女性たちを軽視することなく、システム自体に疑問を投げかけたかったのです」

◆日本のアイドル文化に根差す問題

アイドル文化が日常の一部である日本では、その中に潜む後退的な要素が見過ごされがちだ。芸能事務所は毎年、主に10代前半の少女たちを対象に、新人発掘のためのオーディションや街頭スカウトを実施する。彼女たちは事務所と契約を交わすと同時に、厳格なトレーニングを受けることとなり、外見・行動・私生活に至るまで詳細に管理される厳しい契約条件を課される。

事務所は、育て上げたアイドルたちを「純粋さの象徴」として主に中高年男性のファン層に向けて売り出す。そこでは、パフォーマンススキルよりも、外見・純潔性・感情的な親しみやすさといった要素が重視される。

特に重要なのは、契約でアイドルが私生活においていかなる恋愛関係を持つことを禁じる「恋愛禁止」条項が設けられている点である。この強制された「純潔性」は、ファンがアイドルとの幻想的な親密関係に一方的に夢中になるパラソーシャルな経済構造を生み出している。

アイドルたちは握手会などのイベントやライブ配信に登場し、熱心なファンたちに向けて、微量ながらも「偽の親密さ」を提供する。事務所はこのような幻想的関係を助長する一方で、アイドルの現実の生活を厳しく統制している。このような構造の中で、問題は当然のように発生している。マネジメントによるアイドルへの虐待、タレントの自殺やメンタルヘルスの悪化、不満を抱いたファンによる嫌がらせ行為、さらには暴力事件に至るケースも存在する。

◆実際の裁判に着想を得た物語

『恋愛裁判』は、人気急上昇中のアイドル・真衣(齊藤京子)が主人公の物語。真衣は順調に人気を高めていたが、契約違反にもかかわらず恋に落ちたことでキャリアが崩壊する。恋愛が公になったことで、彼女はファンから非難され、所属事務所との法廷闘争に巻き込まれていく。

深田監督によれば、本作の着想は実際に日本で起きた2件のアイドルによる契約違反訴訟から得たものであるという。「一方のケースでは、裁判所が恋愛禁止条項を人権侵害だと判断しました。しかし、もう一方では事務所側が勝訴したのです。その対比は非常に明確で、この問題に対する日本社会の考えがいかに一貫性を欠き、未解決であるかを物語っています」

◆穏やかな語り口に込めた意図

本作のテーマは一見、社会を揺るがす火種となり得るものであるが、深田監督の『淵に立つ』や『LOVE LIFE』などの近年の作品のような悲しみや家族のトラウマを描いた作品とは異なり、より穏やかなトーンで物語が展開される。

この選択は意図的なものであり、日本の一般観客に自身の問題提起を届けたかったと監督は述べている。「脚本の初期段階では、より過激な結末も存在したんです。しかし最終的にこの語り口を選んだのは、この問題の複雑さをより的確に反映していると感じたからです」

◆制作までの道のり

本作は2016年に企画が始動したが、そのセンシティブなテーマゆえに、資金調達や制作体制の構築において幾度も困難に直面したという。「キャスティングは最大の障壁でした。多くの俳優や元アイドルの方が、作品が批判的な立場を取っていることに懸念を抱き、出演を辞退したのです。しかし昨年の春に、元アイドルの齊藤京子さんを主演に迎えることができたことで、プロジェクトは本格的に始動しました」

さらに、制作チームの一部のメンバーは実際に熱心なアイドルファンだったと明かし、「プロデューサー、脚本家、助監督は、リサーチ面だけでなく、業界内での信頼性を高めるうえでも大きな助けとなりました」と語った。

『恋愛裁判』のプロデュースを手がけたのは、日本のエンタメ業界の大手として、これまで数多くのアイドル人材を起用してきた東宝だ。

深田監督は、東宝が本作に参加したことは「非常に意義深い」とし、「僕は若い観客――特に少女たち――に向けてメッセージを届けたかったのです。今あるシステムに対して疑問を持ち、挑戦する余地はある。そして、自分たちの夢は時代遅れの構造によって縛られるべきではないのだと。とはいえ最終的には、すべての観客に自分なりの結論を導き出してほしいです」と付け加えた。

本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌

【関連記事】

- 【カンヌ国際映画祭2025】日本人監督の過去作品をご紹介!早川千絵監督『PLAN 75』ほか

- 【カンヌ映画祭2025の必見作10本】鬼才アリ・アスターの異色作、ジェニファー・ローレンス主演最新作も!

- カンヌ映画祭が開幕、ジュリエット・ビノシュら審査員団がトランプ関税に言及「自分の身を守ろうとしている」

- 『ウィキッド』DVD・ブルーレイ:特典付き限定セット予約開始!

- 【11作品厳選】プライムビデオで話題の新作映画を今すぐ視聴