映画『F1®︎/エフワン』で興味を持ったあなたへ - F1が面白い理由を徹底解説【もはや昼ドラ】

F1人気の真の理由はドラマチックな人間関係にあり

日曜日に開催されたF1イギリス・グランプリ、あるいはその他のレースがなぜ多くのファンに愛されているのか?その理由をNASCARに求めてはならない。見るべきは、現代のリアリティ番組と同じく、チーム内外のゴタゴタや騒動である。

※NASCAR(ナスカー)とは、National Association for Stock Car Auto Racingの略称で、アメリカ最大のモータースポーツのこと。

近頃、ブラッド・ピット主演の映画『F1/エフワン』が公開され、公開2週目にして全世界で1億ドルを突破する大ヒットとなった。これにより、古参F1ファンは、「F1って何がそんなに面白いの?」というアメリカ人の友人たちにその魅力を説明せざるを得なくなった。

彼らは問う。「異国情緒あふれる開催地か?命懸けの高速走行か?ラグジュアリーブランドの広告か?マシンへのフェティシズムか?」

もちろん、それらすべてがF1の魅力の一端ではある。しかし、実は多くのF1ファンを虜にしている真の理由はもっと“ズルい”ところにある。それは、リアリティ番組であることだ。

F1は究極のリアリティショー

「リアリティ番組のように面白い」という比喩ではない。「リアリティ番組のように台本がない」という話でもない。F1という競技は、実際に『リアル・ハウスワイフ』や『ラブ・イズ・ブラインド』、『The Traitors(原題)』といったリアリティ番組の構造や演出をそのまま備えているのである。

全世界で開催される24のグランプリは、まさに新エピソードである。そして本当の見どころは、レースそのものではなく、レース前後の人間模様だ。チーム代表(いわば監督)たちが他のチームを口撃したり、他のチームからドライバーを引き抜こうとしたり、「いや、別に相手を時速350キロで壁に叩きつけようとはしていない」と言い訳する。そんな舞台裏のドラマが、他のスポーツとは一線を画す。

最も近いたとえはプロレスであろう。リング外の因縁やサブストーリーが花を添える。ただしF1に台本は存在しない。ここではすべてが“本気”なのである。

代表者たちの舌戦とチーム間抗争

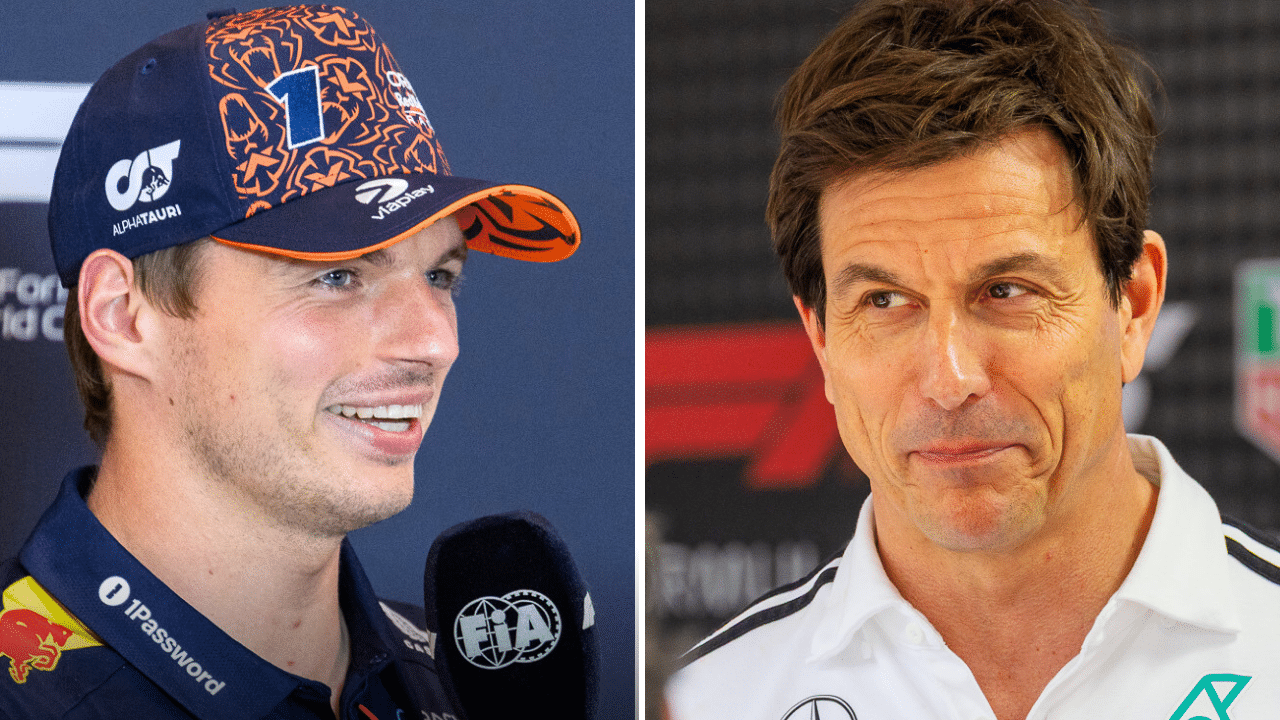

たとえば、昨日解任が発表されたレッドブルのチーム代表クリスチャン・ホーナーと、メルセデスのトト・ヴォルフ、マクラーレンのザク・ブラウンの間には確執がある。

ホーナーはブラウンのことを「prick(相手を侮辱する言葉)」と呼んだ。ヴォルフはホーナーのことを「子供じみてる」と一蹴した。きっかけは、カナダGP後の抗議とその前のペナルティの応酬と、さらにその前のカタールでのクラッシュ未遂……と、とにかく恋愛リアリティ番組『バチェラー』ばりの人間関係が延々と続く。

さらに、F1ではレース中の無線や控室のマイクを通して、選手たちの本音が垂れ流される。アメリカのスポーツでは、ここまで生々しい裏側はめったに見られない。まさに、「他人同士が集められ、カメラの前で人生を共にする」形式である。

F1のバトルは、コース上だけとは限らない。ドラマの主戦場は、マシンの中にもあるのだ。

Netflix効果とリアリティの本質

アメリカでのF1人気は、爆発的に伸びている。マイアミGPは300万人が視聴し、F1によればアメリカ国内には4,500万人の“ファン層”が存在する。そのうちの半数は過去5年以内にF1を見始めたばかりである。

この流れを後押ししたのが、Netflixの『Formula 1: 栄光のグランプリ』である。本作はF1を“バチェラー風味”に編集し、熾烈なチーム内外の争いを強調した。シーズン1ではクリスチャン・ホーナーがエンジンサプライヤーのルノーと喧嘩し、シーズン7ではマクラーレンのザック・ブラウンがチームメイト同士の順位入れ替えを指示するなど、もはやスポーツというより昼ドラである。

だが、それはNetflixが作り出したわけではない。F1はリアリティ番組という概念が誕生する遥か前から、すでにその形式を自然と体現していたのである。

ハミルトンの衝撃的な移籍

F1イギリスGPでの日曜日、F1界のレジェンド、ルイス・ハミルトンが久々の優勝を狙っていた。

とはいえ、今回の注目は単なる勝利ではない。フェラーリ移籍後の初勝利となるはずであった。

ハミルトンは昨シーズン、長年所属していたメルセデスを離れフェラーリへ移籍すると発表した。しかもこの移籍は、F1ファンの間ではかなりの衝撃だった。

F1史上、最も多くのレースを制し、シルバーストンでは9勝という記録を持つハミルトン。しかし今回は5番手スタートという不利な状況で、完全に“伏兵扱い”である。

しかも今シーズン、彼の最大の競争相手はライバルチームではなく、同じチームの代表であった。

レース中、チームオーダーの判断を渋った代表に対して、ハミルトンは無線で皮肉たっぷりに「じゃあ、お茶でも飲んでゆっくりしててくれ」と言い放った。

セナ VS プロスト、そして伝説の男たちのドラマ

Netflix以前にも、ドラマは常にあった。1980年代のマクラーレンでは、アイルトン・セナとアラン・プロストという天才2人がチームメイトでありながら犬猿の仲だった。

「彼は臆病者だ」とセナは言い、「セナとは一緒に仕事ができない」とプロストは返す。

さらには、映画『ラッシュ/プライドと友情』(2013年)で描かれた1970年代のジェームス・ハント vs ニキ・ラウダの抗争。プレイボーイのハントとカッチリした性格のラウダが正面衝突した。現代にもその再来はある。イタリア、イモラでのエミリア・ロマーニャGPで若き英国人ドライバー、ジョージ・ラッセルがフィンランド人のバルテリ・ボッタス選手に激突。コース上でボッタスがラッセルに中指を立てると、ラッセルはボッタスのヘルメットを叩いたのだ。これぞ“オイルの匂いが漂うリアル・ハウスワイフ”である。

対立的な2人のドライバーがもたらす修羅場

リアリティ番組のように、F1でしばしば火花が散るす理由の1つは、「狭い空間に大量の自我を詰め込んでいる」からである。これは物理的にも、そして比喩的にも当てはまる。

物理的には、F1のコースには文字通り「車一台がやっと通れるような細い道」が存在する。そんな道を時速300km近いスピードで突っ込んでくるのだから、ぶつからない方がおかしい。

そして比喩的には、すべてのF1チームにドライバーは2人しかいないという事実がある。この「2人」という設定がクセ者である。なぜなら、チーム内には「ナンバーワン」は1人しかいらないのだ。

つまり、2人のうちどちらかが「俺がエースだ」となれば、もう1人も当然「いや、俺こそが」となる。結果、「1つのチームにおいても2つのエゴがぶつかり合う」構図が生まれる。スポーツの構造的に混乱が生まれて当然なのだ。

構造的に見ても、F1における「チームメイト」は、実のところあまり「仲間」とは言いがたい存在である。というのも、彼らはチームとしての総合得点「コンストラクターズランキング」を争いつつも、同時に個人として「ドライバーズランキング」の表彰台や契約更新、他チームからのオファーを狙って戦っている。

つまり、“協力関係でありながら、最大のライバル”という矛盾した関係なのだ。

これは他のどのスポーツにも見られない構造であり、マーク・バーネット氏(リアリティ番組の巨匠)ですら思いつかない完璧な対立構造である。

雨と怒りのイギリスグランプリ:日曜に待っていた“さらなる狂乱”

日曜日、レースが進行するにつれて、事態はますますカオスと化した。スタート直後からの土砂降りで、何人ものドライバーが次々と脱落。

その混乱の中、オスカー・ピアストリは違反ペナルティを受け、チームメイトであるランド・ノリスに勝利を譲る羽目になった。

レース後のインタビューで、ピアストリは「多くは語らないつもりだった」と前置きしつつ、しっかり言いたいことをぶちまけた。

皮肉たっぷりに「今どきはセーフティカーの後ろでブレーキ踏んじゃいけないらしいね」とコメント。彼が受けたペナルティの原因に言及したものだ。

さらに、もう1つの“泣ける”サプライズがあった。

ドイツ人ドライバー、ニコ・ヒュルケンベルグが、キャリア239戦目にしてついに表彰台に登壇。

なんと19番グリッドからの快挙である。この瞬間は、感動的な“涙腺崩壊モーメント”となった。

F1映画は、実際の現場よりも“やや控えめ”なのである

だからこそ、『F1/エフワン』という映画がハリウッドで生まれたのは、あまりにも自然な流れであり、むしろ「なぜ今まで作られなかったのか」が不思議なくらいだ。

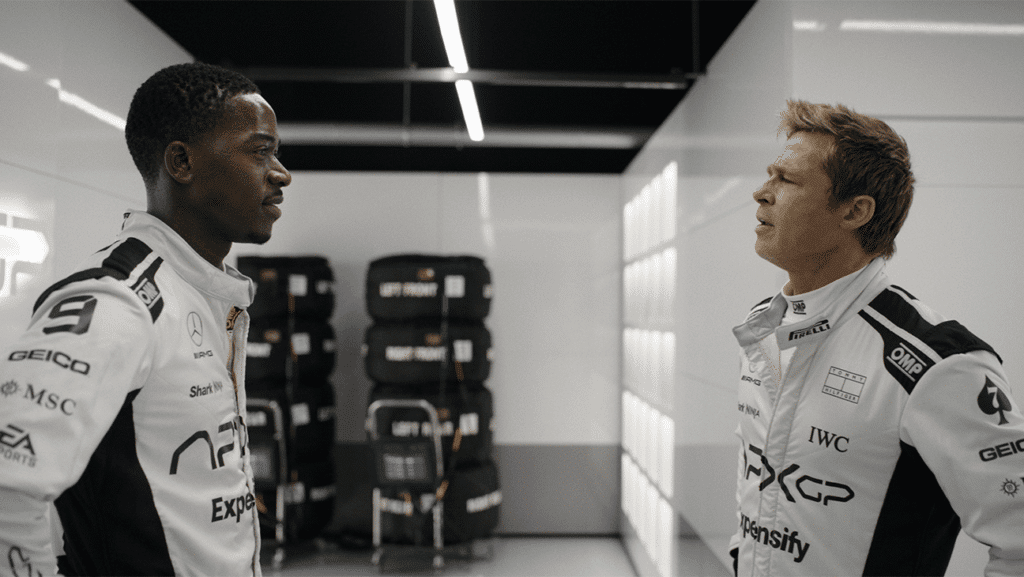

作中で描かれるソニーとジョシュアの対立は、チームメイトでありながらライバルでもあり、時に協力し、時に潰し合うという関係性。もはやジェリー・ブラッカイマーが脚色するまでもない。なぜなら、そんなドラマは今この瞬間も、F1チームの半分でリアルに起きているからである。

つまりこれは、ハリウッドが“盛った”のではなく、“現実の縮図をそのまま切り取った”に過ぎないのだ。

映画を分解するファンたち、現実を超えたリアリティ

ファンたちは、この『F1/エフワン』映画をまるでピットクルーが損傷したフロントウィングを点検するように徹底的に分解・分析している。そして実際、映画にはいくつか“脚色”がある。

たとえば、60歳がF1レースで通用するなんて、現実ではまずあり得ない。実際のF1ドライバーたちは、脂の乗り切った“肉体のピーク状態”で戦っているトップアスリートである。

だが皮肉なことに、主演のブラッド・ピットと監督のジョセフ・コシンスキーは、むしろ実際にF1界で起きている「チーム内ドラマ」を控えめに描いているくらいなのだ。

“男も観る昼ドラ”の方程式、F1にも通ず

F1の“リアリティ番組的な魅力”について考えていたとき、文化評論家ローラ・ミラー氏のある名言を思い出した。

彼女はドラマ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』(1999-2007)について、「暴力を加えれば、男だって昼ドラを見るようになる」と評した。

F1においては、それを「暴力」ではなく“タイヤ戦略と凄まじいスピード感”に置き換えればいい(いや、ときには本当に“暴力”もあるが)。

つまり、これは“男もハマる昼ドラ劇”なのだ。しかも、時速300キロ超のスピードで展開するのである。

そして忘れてはならないのは、F1ファンの4割は女性であるという事実だ。結局のところ、性別に関係なく、我々人間は“人のぶつかり合い”を観るのが大好きなのである。

億万長者のセレブドライバーたちがスポットライトの中で高速走行しながら、感情を爆発させるF1であれば、なおさらだ。リアリティ番組で退場するより、直線コースを加速する方が何倍もスリリングなのである。

本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

【関連記事】

- ブラッド・ピット主演『F1/エフワン』6月27日公開!F1ファン必見のリアルレース映画が誕生

- 歴代カーレース映画おすすめ12選|『ワイルド・スピード』から最新『F1/エフワン』まで一挙紹介

- 「スポーツは人生の縮図」ブラッド・ピットが語った『F1/エフワン』と『マネーボール』に込めた想い

- 『F1/エフワン』主演2人の運転技術に、ルイス・ハミルトンが太鼓判

- ブラッド・ピットの魅力に心奪われる映画10選