素顔を隠す“歌い手”Ado、世界に挑む理由を語る――「すべての人の幸せのために」

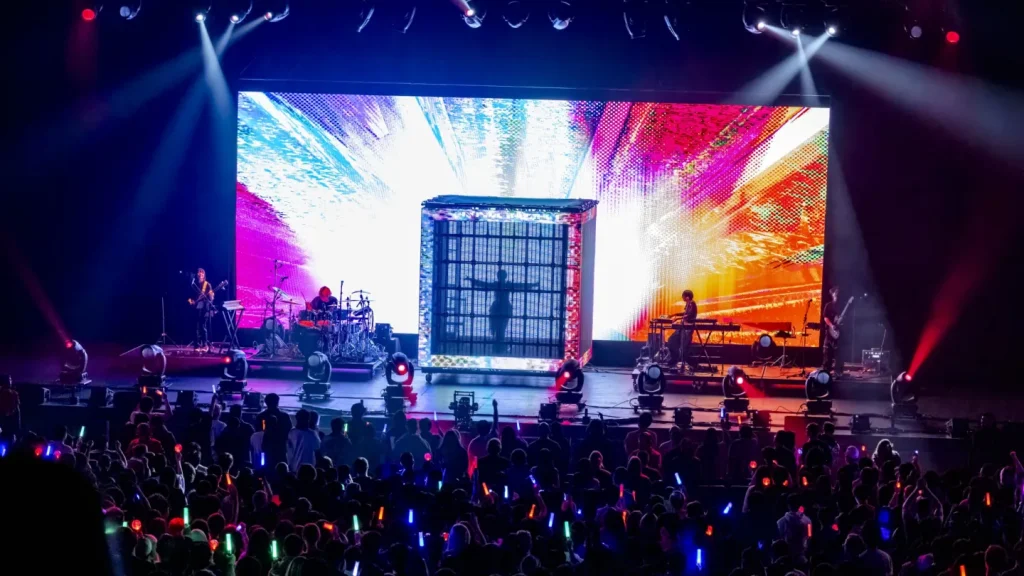

Adoのパフォーマンスを数秒見れば、観客を完全に魅了していることがすぐにわかる。

22歳のAdoは、自らを「歌い手」と称している。「歌い手」とは、本来はアバターを使ってネット上にカバー曲を投稿する、アマチュア寄りの歌手を指す言葉である。

Adoは10代のころに母国の音楽チャートで瞬く間にトップに躍り出た。観客6万人以上を収容する国立競技場での公演も果たし、圧倒的な名声を誇るAdoであるが、熱心なファンでさえ街中で本人を見分けることはできないだろう。

Adoは、歌い手文化の慣習に従い、これまで一度も素顔を明かしたことがない。オンライン上ではアニメキャラクターのようなアバターを用いて活動している。

実際のステージにおいても、胸を震わせるようなスリリングなコンサートでは「Ado・ボックス」と呼ばれる装置を用いる。これはステージ上に設置された、暗がりに包まれた金属製の箱であり、Adoは姿を見せずに生で歌うことができる仕組みである。

さらに、公演中の写真や動画の撮影は禁止されており、観客はその瞬間に没頭せざるを得ない。

世界規模で過去最大のツアー「Hibana(火花)」を終えたAdoは、日曜日(現地時間)の最終公演をもってその名をさらに世界へ広げつつある。

以下では、Adoが素顔を明かさない理由、初の海外ツアーに臨む前に抱いた心境、そして日本の音楽と文化を世界に届ける意義について、米『ハリウッド・リポーター』のインタビューに答えている。

――素顔を明かさないという決断について、そしてそれがアーティストとしてあなたにとってなぜ重要なのかを教えてください。

日本では、私は「アーティスト」というより「歌い手」として知られています。歌い手文化はインターネットから生まれたものであり、その中心には「ニコニコ動画」という動画共有サイトがあります。そこでは、ボーカロイド(音声合成ソフト)の楽曲を歌い手たちがカバーして投稿してきました。投稿者は本名を名乗らず、新たなニックネームを考え、さらに自分の象徴となるアニメ風のキャラクターデザインをアイコンとして用いるのが慣習です。

幼いころから、私はボーカロイドというジャンルや、その文化に関わる人々に強く惹かれていました。一方で、自分の容姿に対して劣等感を抱いていたこともあり、この文化に出会ったとき、「これなら自分にもできる」と感じたのです。こうして、いわゆる「謎めいたキャリア」が形作られていきました。インターネット上での投稿から始まり、それが積み重なって現在の活動につながっています。

――とても若くして活動を始めましたが、ご自身の素顔を明かさず、ミステリアスな形で活動してきたことは、女性として特別な意味を持つと感じますか。とくにエンターテインメント業界では、若い女性が固定的なイメージに押し込められることも多いですが。

正直、これまであまり考えたことはありませんでした。けれど、いま指摘されてみると確かに当てはまる部分はあると思います。歌い手の世界には男女どちらの歌い手も存在しますが、それは性別を隠すことが目的ではありません。だから自分自身もそういう観点で考えたことはありませんでした。ただ、一般的にアーティストや歌手というものは、どうしてもビジュアル面が大きな要素になります。

通常は、見た目と歌、その両方が評価されます。歌い、ライブを行い、テレビに出演し…というのが多くの人が歩む道筋です。けれど私の場合、歌い手というバックグラウンドがあるため、それを意識する必要がなかったのです。私の声は典型的な「女性らしい声」とは言い難いです。とても低音で、時には叫ぶような発声になることもあります。歌うときにはパンク的な響きを帯びることもあります。だからこそ、世間が考える「女性らしさ」とは異なる部分があるのです。

結局のところ、私の声は「女性的か男性的か」といった二元論に収まらないです。ビジュアルの要素を取り除いてしまったからこそ、私の声はその境界を超えた存在になっているのです。

――昨年のワールドツアーに臨む際、どのような思いがありましたか。不安はありましたか。また、海外で熱狂的なファンに出会ったとき、どのように感じましたか。

最初のツアーに出る前は、「一体どうなるのだろう」と考えていました。楽しみな気持ちもありましたが、同時にかなり不安でもありました。どのように展開するのか全く想像できなかったからです。実は、それまで一度も海外に行ったことがなく、外国について知っていることといえばテレビやインターネットで見聞きした程度でした。自分が海外へ行くという実感すらなく、ましてやアジア近隣の国々だけでなく、北米やヨーロッパにまで足を運んで公演するなど、信じられない思いでした。そして何より、本当にファンがいるのかどうかすら半信半疑でした。各国で観客の反応がどうなるかも気になりました。「国によってはブーイングを受けるのではないか」「途中で退屈して帰ってしまうのではないか」とも思いました。そのため、どんなことが起きても受け止める覚悟を持たなければならないと心を決めていました。

最初の海外公演はバンコクでした。開演し、自分の出番を袖で待っていたとき、客席から大きな歓声が響き渡りました。その瞬間、私はただただ興奮していました。実際、日本での声援よりもさらに大きく力強く、「こんなにも多くの人が自分を待っていてくれたのか」と実感したのです。そのとき、不安は何も必要なかったのだと気づき、目の前の舞台に集中すればいいと悟りました。そこからは不安がすべて消え、とても楽しいツアーになりました。振り返れば、当初の恐れなど、本当に些細なものだったのです。

――この1年で、アメリカ市場に進出する日本人アーティストが急増しています。あなたもその先頭を走る1人であり、最新のワールドツアーは日本のアーティストとして過去最大級の規模といえます。こうした「グローバル化」を担う立場にプレッシャーを感じますか。それとも誇りに思いますか。

最初のツアーを振り返ると、そのときは「海外のいろいろな場所を見られる」という興奮のほうが大きかったです。日本人アーティストとしての誇りをもっと持てればよかったと思いますが、当時はただその感覚にとらわれていて、自分が海外でJ-POPシーンを牽引する存在だとは全く考えていませんでした。むしろ、「本当に自分が海外に行っているのだろうか」と信じられない気持ちのほうが強かったです。いま思えば、プロとしてもっと誇りを持つべきだったと反省しています。恥ずかしい話ですが、当時はそうではありませんでした。

そのツアーを終えて帰国した後、私は国立競技場で公演を開催しました。そこで初めて、自分が日本人アーティストとして世界の音楽シーンの中でどのような立場にあるのかを意識するようになり、同時に誇りを感じ始めました。それは良い意味での誇りであり、同時にプレッシャーでもありました。

そしてその経験が、新しいツアーにつながっています。今回は規模もさらに大きくなり、日本の音楽、日本の文化をどのように観客に伝えるかを強く意識しています。観客にもっと日本を知ってもらうためにはどうすべきか。海外において日本人アーティストとしての自分の立ち位置を、ますます深く考えるようになっています。

――新しいワールドツアーや、その他について付け加えたいことはありますか。

私は音楽を携えて世界を巡り、日本の音楽や文化を広めたいと願っています。しかし、それ以上に望んでいるのは、公演に来てくれたすべての人が、日本人であれそうでなくとも、幸せを感じてもらうことです。確かに、日本人アーティストとして自分の音楽と文化を世界に届けているのは事実ですが、それ自体が最終的な目的ではありません。大切なのは、人々が私の音楽を楽しみ、結果として幸せを感じてくれることです。もちろん、その過程で日本の音楽や文化に興味を持ってくれれば嬉しいですが、最終的に願っているのは、すべての人々の幸せです。

※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

関連記事

- 【10%OFFクーポン対象】映画ファン必見!この夏、あの名作Tシャツを“着て楽しむ”

- 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』完全ガイド:シリーズ最新作&公式グッズまとめ【映画×恐竜×フィギュア】

- 魔法界があなたの部屋に!最新&定番ハリー・ポッターグッズ完全ガイド

- 【2025年8月最新】Amazonプライムビデオ新作おすすめ映画5選|アカデミー受賞作から感動の話題作まで

- ウェンズデー人気再燃!|公式グッズ&歴代『アダムス・ファミリー』作品で世界観を深掘り

- Adoら日本人アーティストに熱狂!米音楽イベント「matsuri ’25」が証明したJ-POPの世界的人気