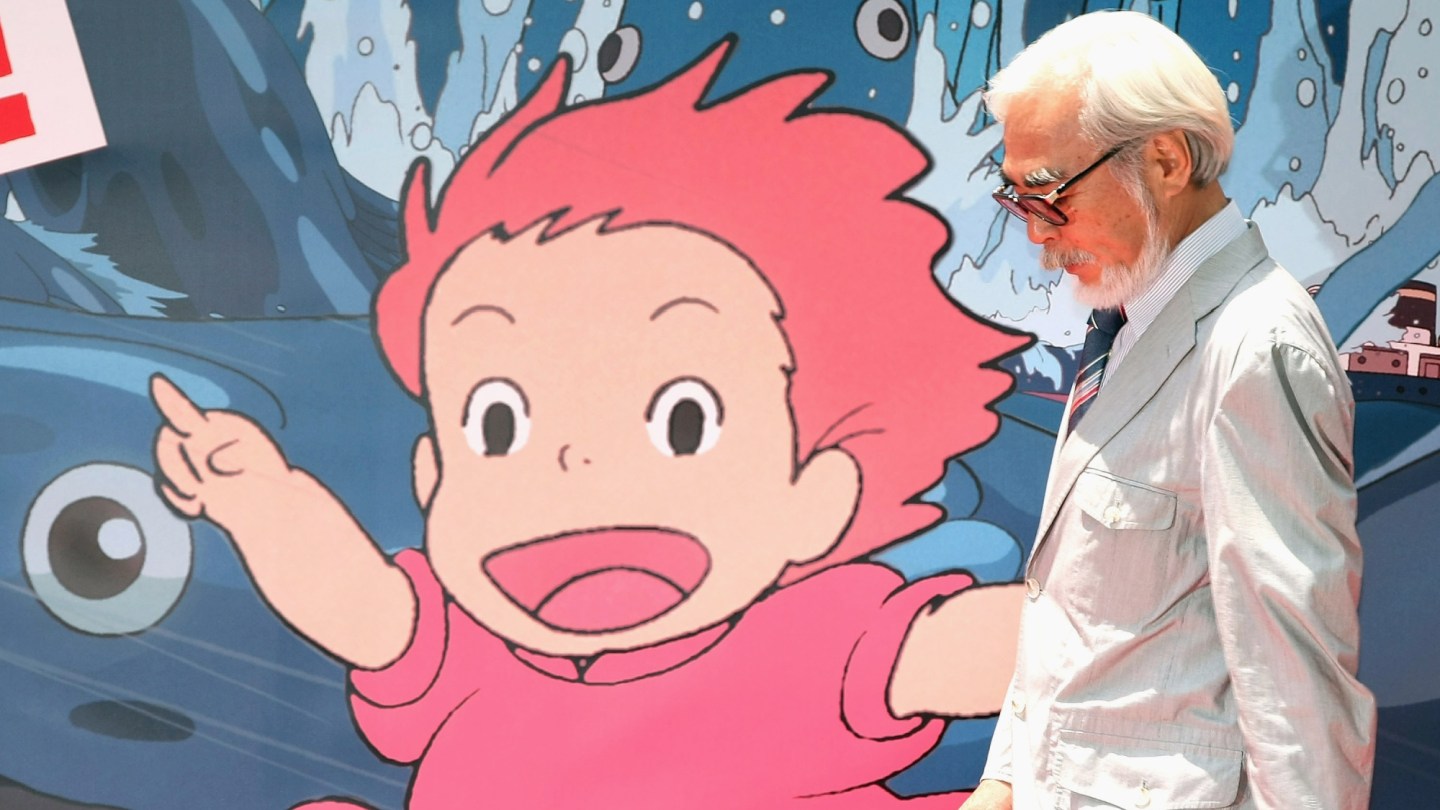

AIによるジブリ風画像生成、人気急上昇も著作権問題に揺れる

OpenAIが3月25日に発表した新ツールにより、誰でも写真を宮崎駿やスタジオジブリ風のスタイルに変換できるようになった。CEOのサム・アルトマン自身もXのプロフィール写真をジブリ風に加工し、この流れを加速させた。

この機能は、昨年リリースされた「GPTs」の一つである「4o」のアップデートとして導入され、課金ユーザーが殺到。アルトマンは「たった1時間で100万人のユーザーが増えた」とその爆発的な人気を強調した。

宮崎作品の独特な美しさは、膨大な手作業と創造力の結晶だ。それを数回のキー入力で再現できることは魅力的だが、宮崎自身はAIによるアートを強く批判しており、今回の流行には皮肉が感じられる。

こうした動きに対して、アルトマンがコメントすることはなく、SNSにはジブリ風のAI画像があふれ続けている。

一方で、OpenAIは著作権リスクを意識し、特定のアーティストの模倣を制限していたが、スタジオ単位での規制はなかった。その結果、ジブリ風の画像が大量に生成される事態となった。

■ハリウッドのスタジオもOpenAIと交渉開始

この状況に対して、ハリウッドのスタジオもOpenAIとの交渉を開始。今後の損失よりも短期的な利益を優先するか、対抗策がないため少しでも収益を得ようとしている可能性が高い。ライオンズゲートを除く主要スタジオはまだ公式契約を発表していないが、時間の問題かもしれない。

しかし、こうした契約が必ずしも大きな利益を生むとは限らない。実際、「People」や「Travel + Leisure」などを抱える大手出版社Dotdash Meredithは、OpenAIとの契約で昨年わずか1,600万ドルの収益しか得られなかった。映画スタジオにとっても、AIとの提携が決定的な打開策になるとは言い難い。

■クリエイターたちの反発

一方で、クリエイターたちは反発を強めている。米アニメーターのアレックス・ハーシュは、アルトマンに対し「ジブリの名を利用して大きな利益を得たね!」と皮肉を投稿。ジブリ作品の米国配給を手がけるGKIDSも、「手描きアニメの本来の魅力を大切にする」とコメントし、AI生成の流れに暗に異議を唱えた。

また、ハリウッドのコンセプトアーティストでAI批判を続けるリード・サウゼンは、「ジブリを利用してユーザーを増やしたことが、ニューヨーク・タイムズの訴訟を有利にするだけだ」と指摘(ChatGPTが許可なくニューヨーク・タイムズの記事を学習データとして使用したことが争点となり、OpenAIに対して著作権侵害訴訟が起こっている)。こうした批判は多くの支持を集め、ハーシュの投稿には2万5,000以上の「いいね」がついた。しかし、ハリウッドのスタジオ幹部たちは必ずしも同じ立場ではない。

ジブリ風AI画像の流行の背景には、宮崎駿作品への愛がある一方で、アートを「手軽に買えるもの」と捉える傾向も見られる。自分の写真を「宮崎駿風」に変換する行為は、アーティストへの敬意の表れとも言えるが、それ以上に「自分のため」であり、著作権や芸術の価値に対する配慮を欠く側面がある。

この記事は要約・抄訳です。オリジナル記事はこちら。

【関連記事】

- あのジブリの名作も!米「ハリウッド・リポーター」の批評家が選ぶ21世紀の映画ベスト50

- ボブ・アイガーCEO、AIがディズニーに与える影響を語る

- AI企業の著作権に関する訴訟、ハリウッドのクリエイターに朗報か

- 【U-NEXT】2025年4月の配信作品:『THE LAST OF US』待望のシーズン2、大ヒット話題作『ラストマイル』ほか

- 【ディズニープラス】2025年4月の配信作品:『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』待望のシーズン2ほか、注目の新作が続々