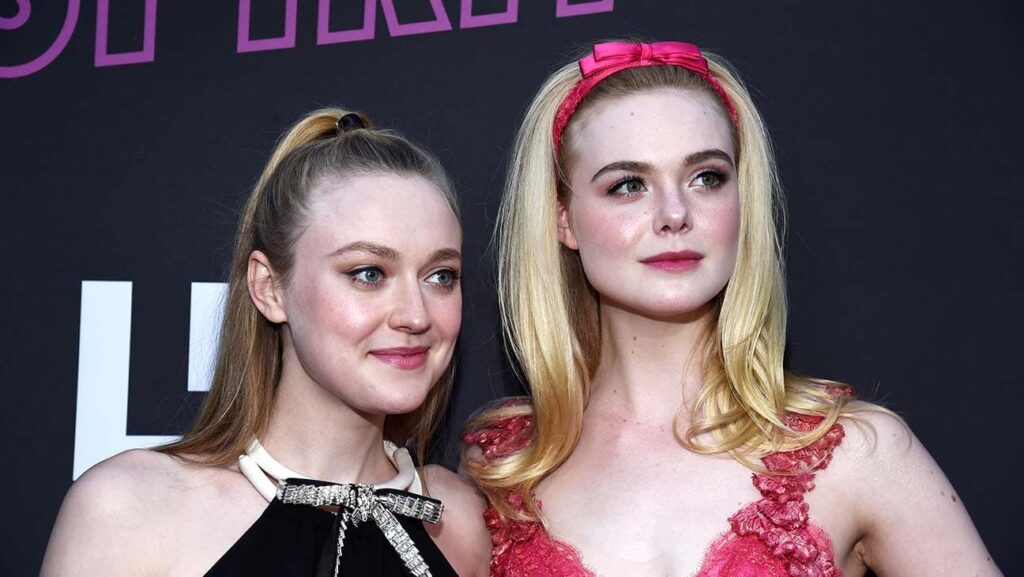

エル・ファニング快進撃!出演作2本が同時ヒット、賞レース躍進、そして姉ダコタとの悲願の共演へ「本当に幸せ」

▼2025年は「運命の年」… 2作同時公開で迎えたキャリア最大の週末

俳優のエル・ファニングが現在、映画界でも稀に見る充実した快挙を達成している。北米で、ファニングが出演するSF大作『プレデター:バッドランド』(公開中)とヨアキム・トリアー監督によるノルウェー映画『センチメンタル・バリュー』(2026年2月20日全国公開)が同日に封切られ、いずれも大ヒットを記録しているのだ。

米『ハリウッド・リポーター』の取材で、エル・ファニングは2作品の成功に共通するもの、ジャンル映画への向き合い方、そして長年待ち望まれてきた姉ダコタ・ファニングとの共演作について語った。

▼「2025年はワクワクする年になると思っていた」

——今年は間違いなくあなたにとって“節目の1年”ですよね?

ええ、本当にそうだと思います。(笑)というか、子どものころからずっと「2025年はワクワクする年になる」と感じていたんです。数字の“5”が好きで、理由は自分でもよくわからないのですが、とにかく直感的にそう思っていました。いま、本当に幸せを感じています。

2歳で仕事を始めて以来、毎年のように変化や転換点を感じてきました。『SOMEWHERE』(2011)や『SUPER 8/スーパーエイト』(2011)の頃にも大きな成長がありましたし、ドラマ『THE GREAT ~エカチェリーナの時々真実の物語~』(2020)では思い切った挑戦ができて、自分を押し広げられた実感がありました。そしていま、また新しい章が始まったと感じています。

▼大ヒットの秘訣…「観客は計算式で作った映画を望んでいない」

——『プレデター:バッドランド』も『センチメンタル・バリュー』も、それぞれの形で成功を収めました。この2作が“うまくいった理由”はどこにあると思いますか?

ずっと考えていたのですが、共通しているのは、監督もプロデューサーもビジョンに揺らぎがないことです。観客は、計算し尽くされた“公式どおり”の作品を求めていません。「この層にはこれが刺さる」といった数学みたいな発想では、映画は作れないんです。

ダン・トラクテンバーグ監督は、まさに生粋の“ファンボーイ”なんです。子どものころからコミコンに通っていたような人で、大胆なアイデアを持ちながら、そのビジョンを一切曲げませんでした。そして、それを支えて実現させてくれる仲間もいた。というのも、普通なら受け入れがたい要素も多かったからです。プレデターを主人公にし、シンセティックを登場させ、さらにロボットのバックパックまで出てくる——そんなアイデア、このシリーズでは前例がありません。(笑)

一方で『センチメンタル・バリュー』は、極めて誠実で私的な作品です。監督自身の“真実”をほとんどそのまま差し出すような、揺るぎのない映画で、彼にしか語れない物語なんです。私が思うのは、作品が具体的であればあるほど、細部に忠実であればあるほど、かえってより普遍的に響くということです。

『センチメンタル・バリュー』は、“観客を癒すため”につくられてはいません。結末は開かれていて、きれいにまとめようともしていない。前に進む部分もあれば、理解が深まる瞬間もある。でも、「すべてうまくいきました!」という映画的な輝きはないんです。だって、人生はそんなふうに都合よく片づくものではありませんよね。

▼『プレデター:バッドランド』の挑戦…大忙しの撮影スケジュール

――『プレデター:バッドランド』と『センチメンタル・バリュー』は、連続で撮影したんですよね?

はい。『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』(2025)を撮り終えてニューヨークにいたとき、ダン(・トラクテンバーグ)から電話をもらいました。脚本も読んでいましたし、二体のシンセティックを演じるというアイデアにも興奮していました。「すぐニュージーランドで撮影が始まる」と聞いて準備を始めた頃に、エージェントから「(ヨアキム・)トリアー監督が新作であなたの起用を考えている」と連絡が来たんです。

私は「どうしよう、両方やりたい」と思いました。オスロにいたトリアー監督とZoomで話したら、レイチェルというキャラクターについて完全に同じ解釈を共有していて、一気に距離が縮まったんです。監督はリハーサルプロセスをとても重視していて、「オスロに来て、共演者と僕と一緒に作業してほしい。いつもそうしているんだ」と言われました。彼はすべてのリハーサルを録画し、それをもとにキャラクターを深めていきます。セリフを削ったり、人物像を作り替えたりすることもあるんです。

ただ、その頃は両作品が同時進行していて、「どうスケジュールを組む?」という綱渡りの状況でした。最終的には、トリアー監督とのZoomの後にすぐオスロへ飛び、全員で1週間のリハーサルを行うことになりました。一度帰宅したかもしれませんが、その後すぐニュージーランドへ渡り、そこで4か月間撮影しました。

そしてクランクアップした日の朝、ほとんど寝ずにそのままフランス行きの飛行機に乗り、ドーヴィルへ向かいました。レイチェルのプレミア用ドレスのフィッティングのためです。何百着も試着し、撮影を済ませると、今度はすぐにオスロへ戻りました。

――短期間で役を行き来するのはどんな気分でしたか?

本当にめちゃくちゃなスケジュールでした。でも正直に言うと、大作アクション映画の撮影からそのままレイチェル役に入ったことは、むしろ役作りの助けになったんです。レイチェルは“スーパースター”で、おそらくこれまで数多くのYA映画やフランチャイズ作品に出演してきた人物です。だから、自分の状況と彼女の背景が自然と重なって、不思議と役にそのまま生きたんです。

▼ジャンル映画への思い…「偏見を持たず、ちゃんと評価するべき」

――『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』に続き、『センチメンタル・バリュー』もいま賞レースで注目されています。この状況をどう受け止めていますか?

昨年は映画祭に出たわけでもなく、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』の公開もクリスマス頃でした。Q&Aはありましたが、時期としてはかなり遅めでした。

――『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』では、映画の公開前にナショナル・ボード・オブ・レビュー賞(NBR賞)助演女優賞を受賞しましたよね?

そうだったと思います! たぶん受賞していました。「えっ?!」という感じでしたね。『センチメンタル・バリュー』は、私にとって“小さな映画”ではありません。だって「ヨアキム・トリアー=世界最高の監督」ですから。私にとっては本当に大きな作品なんです。ただ、字幕付きの外国映画ではあります。今年は私は“外国語映画に2本出演している”って言いたいくらいです。『プレデター:バッドランド』は全編字幕ですし。(笑)

それでも、この作品を支えたい、多くの人に観てもらいたいという思いがあるので、いまの状況は自然な流れに感じています。挑戦しない理由なんてありません。映画には人を動かす力があるし、観るべき作品だと思っています。

――あなたは『プレデター:バッドランド』でも本当にすばらしいです。ただ、タイトルが「プレデター」だと、賞レースの文脈で真剣に受け取られにくい面がありますよね。同じ時期に『センチメンタル・バリュー』のような有力候補と並ぶ状況をどう感じますか?

昨年のデミ(・ムーア)の『サブスタンス』もそうですが、彼女が評価されたのは本当にふさわしいことでした。『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』だって、とても大胆で新しい作品でしたよね。私たちは確実に視野を広げつつあり、それはとても重要だと思います。ジャンルだからといって偏見を持つべきではないし、映画は映画です。クリエイティビティを育て、若い監督たちのアイデアを尊重し、それをちゃんと評価することが大切です。何が”正しい映画賞向き”なのかを数学的に決めるべきではありません。これからも変わっていくことを願っています。

私自身、役作りでもジャンルで線を引くことはありません。『プレデター』では二役を演じましたが、純粋に“演技としての挑戦”として向き合っていました。そこに肉体的な負荷も加わり、むしろ難しいくらいでした。背中合わせで縛られて、ワイヤーやハーネスにもつながれていて……それでいてコメディのタイミングやリズムも求められるんです。(プレデター役の)ディミトリアスは本当にすばらしい俳優で、毎日現場で支えてくれました。顔が覆われていても、彼の表情が伝わってくるんです。本当に驚かされましたね。

▼ヨアキム・トリアー監督の演出力…「俳優の仕事はときに孤独」

――ヨアキム・トリアー作品では、俳優がとてもパーソナルで脆い部分をさらけ出す必要があると共演者の方々が話していました。『プレデター』のような大作映画の直後に、そうした作品に出演することに戸惑いはありましたか?

心をクリアにして、「さあ、ここからは別のキャラクターに頭を切り替えるんだ」と、一度すべてを手放さなければいけません。でもある意味では、むしろ“むき出し”の状態になっていて、次の作品に深く没入する準備ができていたようにも感じました。ヨアキムが俳優に求めるのは、感情と誠実さです。彼は俳優が安心して弱さを見せられる環境をつくり、沈黙を恐れません。俳優同士が長い時間ただ見つめ合うことを許してくれる――それが心を変化させるんです。特に、ステラン・スカルスガルドのあの魂が宿ったような瞳を見つめるとき、そのような力があります。

レイチェルは私自身そのものではありませんが、演じていると個人的な領域に触れたり、自分自身を見つめ直したりする瞬間があります。彼女が抱えている感情の多くは、私自身のキャリアや人生でも経験したことのあるものです。レイチェルは“求めている”状態にあって、何かを探しながら少し迷子になっていて、抑うつとも闘っています。その「存在理由を見つけたい」という思いは、俳優という仕事にとても共通するものです。才能を発揮するための機会そのものを“与えられなければ”ならない職業ですから、大きな役を求める気持ちは自然なことです。

――そうした個人的な領域を掘り下げる中で、どんなものが浮かび上がってきたのでしょう?

詳しくは話せないこともありますが、ヨアキムはすべてをわかっています。あるシーンのあと――映画そのものとは直接関係のない、私自身の人生に関わることですが――心の奥から何かが突然湧き上がってきて、自分でも理由がわからなかったんです。その日の朝、撮影に向かう車の中で急に涙が出てきて、「どうしたんだろう?」という感じで…。ヨアキムはそれを察していました。

彼は本当にテレパシーのように俳優を読み取り、私がそのシーンに不安や重さを感じていることを理解していたんです。それでトレーラーに来て、「大丈夫。一緒にやっていこう。時間はちゃんとあるし、焦らなくていい」と声を掛けてくれました。

詳しくは言えませんが、レイチェルが“キャリアを自分でコントロールできない”と感じている苦しみは、私自身も過去によく知っている感覚です。今は幸運なことにプロデュースもでき、自分で作品を見つけることもできますが、若いころはオーディションを受け、与えられた役をこなすだけでした。俳優の仕事はときに孤独で、強い孤立感に襲われることもあります。

▼ついに実現!ファニング姉妹共演作は2026年春撮影開始

――『ハンガー・ゲーム』の新作映画の撮影を終えたところですよね。次はどの作品に入るのでしょう?

はい、『ハンガー・ゲーム』は撮り終えました。本当に楽しい現場でした。素敵な衣装を着られましたし、しっかり個性を出せる役でもありました。そして次は、姉のダコタ(・ファニング)と一緒に『The Nightingale(原題)』という映画をやります。

――ついに実現するんですね!

ついに! これまで何度記事が出たことか……本当にすみません。(笑)

――でも、こうして実現してうれしいです。撮影はいつですか?

来年の春です。はい、本当に実現します。

――この作品は長く企画が動いていましたし、あなた自身も新しいキャリアの章に入っています。“いま”ダコタと共演することに、どんな意味がありますか? このタイミングで一緒に飛び込む気持ちは?

ダコタともよく話しているのですが、私たちは「すべてには理由がある」と信じています。実際、この作品を“いま”やることには意味があると心から思うんです。私たちは成長して、大人になりました。だからこそ、このタイミングがふさわしいんだと思います。

子どもの頃は「ふたりで映画に出てほしい」と言われることがとても多かったのですが、実際に話が進みそうになっても実現しませんでした。でもそれは、当時はお互いが別々の道を歩き、自分自身を見つけることが重要だったからだと思っています。若いうちに“姉妹セット”としてキャリアを結びつけるべきではありませんでしたから。

現在は大人になって、本当に一緒に作品を作りたいと思えるようになりました。実はこれまで一度も台本の読み合わせすらしたことがないんですよ。(笑)経験を積んで成長したこの時こそ、まさに完璧なタイミングです。ようやく“腹をくくって”、俳優同士としてしっかり向き合うときが来たんだと思います。

――そうですね。まずは笑わずにシーンを演じるところから始めないと。

本当にそうなんです。笑いをこらえたり、「ちょっと、それやめて!」と言わずに済むようにしないといけませんね。(笑)

※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌

【関連記事】

- エル・ファニング、「ずっと背中にくくりつけられてた」――『プレデター:バッドランド』驚きの撮影エピソード

- 『プレデター』全シリーズ映画ランキング!最新作『プレデター:バッドランド』は何位?

- カンヌグランプリ受賞作『センチメンタル・バリュー』2026年2月公開決定【予告編解禁】

- エル・ファニング、『ハンガー・ゲーム』前日譚で若きエフィー役に抜擢

- ティモシー・シャラメ、初のグラミー賞ノミネート!映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が快挙