批評家が選んだ史上最高のスポーツ映画25選――愛と挑戦、社会の影、勝敗を超えて描かれる物語

スポーツ映画は、単なる競技を映した作品ではない。

そこには愛の物語があり、弱者が強者に挑む物語があり、戦争や依存症、移民、安楽死、経済格差といった現実を受け止めるきっかけを与える。

名だたるスターたち、もっとも愛すべき主人公たち、そして卓越した監督たちが集う舞台であり、ときには規則の抜け穴によってゴールデン・レトリバーがコートに上がってしまうことさえある。

スポーツ映画は、私たちの複雑な歴史を映し出す鏡であり、ときにディストピア的な未来をも先取りする。そして、その物語は国境や文化を超え、世界中の人々に共通して響く言語を語りかけている。

このランキングのために、米『ハリウッド・リポーター』の批評家6人がまず約100本の候補作を選び出し、そこから25本に絞り込み、順位をつけた。スポーツと同じく、その過程は情熱に満ち、ときに苦渋をともなうものであった。

最多登場を果たしたのは野球で、6本がランク入りした。ボクシングは5本、バスケットボールは4本と健闘し、さらに陸上競技、テニス、アイスホッケー、チアリーディング、ビリヤード、自転車競技、スケートボードもランク入りしている。

監督では唯一、ロン・シェルトンが2作をランクインさせた。シェルトンがかつてマイナーリーグの内野手であったことを思えば、それも当然の結果である。

なお、テレビのために作られた質の高いスポーツ作品『PITCH/ピッチ 彼女のメジャーリーグ』(2016年)、『フライデー・ナイト・ライツ(原題)』(2006~2011年)、『ようこそレクサムへ』(2022~2025年)などは、別のリストで語られることになる。

本ページはプロモーションが含まれています。記事で紹介した商品を購入すると売上の一部が THE HOLLYWOOD REPORTER JAPANに還元されることがあります。

本ページの情報は、2025年8月24日時点のものです。最新の配信状況は各公式サイトにてご確認ください。

25. がんばれ!ベアーズ(1976年)

名匠リチャード・リンクレイターでさえ、2005年の物足りないリメイクによって、本作品がいかに異例の奇跡的な成果であったかを証明してしまった。

本作は、リトルリーグのはみ出し者や落ちこぼれたちを描いた、子ども向けではない「子ども映画」であった。

野球チームの監督を務めるのはウォルター・マッソーで、彼は冷淡かつだらしないアルコール依存症のコーチを見事に演じ切っている。選手たちは人種差別や反ユダヤ主義、さらには喫煙にまで触れる。

最終的には温かみのある教訓にたどり着くものの、それは型破りで挑発的なストーリーに巧みに埋め込まれている。

本作のマイケル・リッチー監督は、この難しいトーンを完璧に操り、特に子役たち(テータム・オニールやジャッキー・アール・ヘイリーを含む)のキャスティングは卓越している。

さらに『がんばれ!ベアーズ』は、スポーツ映画において現実の勝敗に依存せずとも成立する、史上最高級の「完璧な結末」を備えているのである。

■Amazonプライム会員なら、送料無料はもちろん、プライムビデオの対象作品全部見放題!

Amazon Music Primeもフォトストレージも利用可能!

24. チャレンジャーズ (2024年)

プライム会員¥0

スポーツとは本質的に肉体を使う活動である。だが、この映画ほど身体性そのものの魅力を刺激的に描き出した作品は稀である。

物語は、ゼンデイヤ、ジョシュ・オコナー、マイク・フェイストが演じる3人のトップテニス選手の、長年にわたる絆を中心に展開する。彼らは遊び心を含んだ色気を漂わせながら関係性を演じている。

ルカ・グァダニーノ監督は、動く肉体の姿に魅了される。汗を流し、力を込め、互いに触れ合ったり、あえて触れなかったり、まさに「蒸気」に包まれたサウナのシーンのように。

その官能的な雰囲気に反して、恋愛描写自体は驚くほど控えめである。むしろ脚本家ジャスティン・クリツケスは、スポーツの本能的な衝動と、愛や欲望に根ざした衝動とを結びつけて描いているのだ。

「人と人との関係そのものだった」と、ゼンデイヤ演じるタシはある試合を振り返って語る。「まるで私たちが恋をしていたみたいで、あるいは存在していなかったみたいで……どこか本当に美しい場所へ一緒に行ったような気がしたの」

『チャレンジャーズ』は、観客に席を立たせることなく、その“美しい場所”へと連れ出してくれるのである。

大坂なおみ、『チャレンジャーズ』のスコアに合わせて自身のテニスの動きを公開

23. ミリオンダラー・ベイビー (2004年)

クリント・イーストウッドの威厳に満ちた人間ドラマは、ボクシングのトレーナー、その右腕、そして彼らが指導する女性ボクサーを描きながら、スポーツ映画のフォーマットを奇跡的に唯一無二のものへと昇華させている。

原作はF.X.トゥールの短編集であり、ポール・ハギスの脚本をもとに、イーストウッドは信仰、死、罪悪感、貧困、救済といったテーマを容赦なく突きつけていく。

だが『ミリオンダラー・ベイビー』が真に語るのは愛である。予期せぬ絆に縛られること、人を大切に思うとはどういうことか、そしてその「思いやり」がときに常識に反する形をとるということ。

観客は弱者が勝ち上がっていく快感に惹き込まれるが、物語は暗い方向へと大きく舵を切る。それが安っぽくならないのは、打ちのめすほどの優しさを伴って描ききられているからである。

トム・スターンによる明暗法を駆使した撮影、そしてイーストウッド自身の作曲による郷愁を帯びた音楽は深く心に残る。しかし、このアカデミー作品賞受賞作に痛切な力と純粋さを与えているのは、やはり俳優たちの演技である。

ヒラリー・スワンクは快活さの裏に鋭い悲しみを宿し、イーストウッドとモーガン・フリーマンはぶつかり合いながらも深い情をにじませた掛け合いを見せる。

『ミリオンダラー・ベイビー』は、失うもののない人々を描き、証明すべきものなど何も持たない芸術家によって作られた映画なのである。

22. スラップ・ショット (1977年)

脚本家ナンシー・ダウドと監督ジョージ・ロイ・ヒルによるホッケー・コメディ『スラップ・ショット』は、2025年の視点で見るとかならずしもすべての要素が通用するわけではない。

特に主人公たちの性差別や同性愛嫌悪を、作品そのものの視点として受け取るのは誤解である。

本作は「成長を止められた大人たち」の物語であり、どうしようもないアンチヒーローたちが、名声とは無縁の競技にしがみつこうと必死になる姿を描いている。

その中心にいるのが、稀に見るほど輝くポール・ニューマンである。ニューマンのように限りないカリスマ性を放つスターがいるからこそ、作品は表現の境界を大胆に越えることができる。

そして『スラップ・ショット』は、どんな物差しで見てもお行儀のいい映画ではないが、同時にホッケーという競技とその選手たちへの熱烈な愛情に満ちている。

彼らは錆びゆくラストベルトの町で、消滅の危機にあるマイナーリーグのチームを守るため、文字通り拳を交えて戦うのである。

スピード、激しさ、地域性、そうした要素ゆえに、ホッケーは映画化が難しいスポーツのひとつだ。しかし『スラップ・ショット』は、その本物らしさを見事に響かせている。

21. マネーボール (2011年)

プライム会員¥0

プロスポーツチームが金融界の大富豪たちのおもちゃと化した時代にあって、ベネット・ミラー監督の本作は、ひとりの巧みな野球GM(ゼネラルマネージャー)がデータを武器に強豪たちへ挑んだスリリングな実話を描いている。

原作はマイケル・ルイスのベストセラーで、オークランド・アスレチックスのGMビリー・ビーンが、若き経済学者を雇い、わずかな予算で才能ある選手をかき集めた実話に基づいている。

この切れ味鋭い映画が描くのは、グラウンド上の英雄的プレーではない。むしろオフィスの裏側で繰り広げられる勇気と栄光の物語――すなわちスポーツが「情報化時代」へ突入する瞬間である。

ブラッド・ピットは、私生活に深い孤独を抱えながらも常識に逆らう改革者としてのビーン役を、彼のキャリアでもっとも繊細な演技のひとつとして体現している。

そしてジョナ・ヒルは、礼儀正しくも数字に長けた青年を愛嬌たっぷりに演じ、アスレチックスに“ひとり頭脳集団”をもたらす存在となった。

ふたりのキャラクターはともに野球の歴史を変えた。その成果は、資金力に劣るチームでも巨額を投じる球団に対抗できるようになったという意味では「前進」であり、一方でアルゴリズムがアメリカの国民的娯楽を支配するようになったという意味では「後退」でもあった。

『F1/エフワン』主演のブラッド・ピットが語る、スポーツ映画『マネーボール』と人生観「スポーツは人生の縮図」

20. ゴングなき戦い(1972年)

ボクシング映画の“隠れた名作”とされるのが、ジョン・ヒューストン監督によるこの渋い作品である。物語は、カリフォルニア州ストックトンで再起を図ろうとする年老いたボクサー(演:ステイシー・キーチ)を追う。

原作はレナード・ガードナーの徹底的にリアルな小説で、ヒューストンはプロボクシングの醜い側面から一切目を背けない。

それは、若手もベテランも常に搾取されているという現実であり(有望な新人役を演じるのはジェフ・ブリッジス)、またリングでの暴力がしばしば家庭生活にも及ぶという事実である。

『ゴングなき戦い』には、本当の意味での勝者は存在しない。たとえ相手をノックアウトしたとしても、得られるものは限られている。

そこにあるのはせいぜい、アメリカ社会の底辺でもがきながら生きる労働者階級の戦士たちの、ささやかな連帯感だけなのだ。

19. マイ・ライバル (1982年)

『チャイナタウン』(1974年)の脚本家ロバート・タウンが監督デビューを飾った本作品は、アスリートが偉大さを手にするために時に払わねばならない代償を、時代を先取りする形で描いたドラマである。

痛切なまでに無垢なマリエル・ヘミングウェイと素朴で自然体のパトリス・ドネリーが演じる陸上選手ふたりの関係性は、当時のLGBTQ+描写としては異例なほど繊細に扱われている。そして、その間に割って入る要求の厳しいコーチを、スコット・グレンが不気味なまでに見事に演じている。

だが本作を真に際立たせているのは、タウンと撮影監督マイケル・チャップマンの視点である。

肉体を挑発的でありながら同時に神聖なものとしても捉え、画面は震える筋肉やしなう手足の連なりで奏でられる“肉体の交響曲”となる。すなわち、人間が卓越性を獲得する仕組みを徹底的に見つめた映画なのである。

18. ワン・オン・ワン ファイナル・ゲーム (2000年)

バスケ選手のケイトリン・クラークやエンジェル・リース以前に、モニカ・ライトがいた。彼女をしなやかな強さと心を打つ脆さで演じたのはサナ・レイサンである。

ジーナ・プリンス=バイスウッド監督によるこのドラマは、このリストに挙げられた多くの作品と同じく、アスリートの野心を情熱的に描いた物語である。

だが、数少ない点として、本作は黒人女性の視点からそのテーマに挑み、女性バスケットボール選手が直面する厳しい現実を誠実に描き出している。

同時にこれは一級のラブストーリーでもある。モニカと同じくバスケットボールに情熱を燃やす幼なじみのクインシー(演:オマー・エップス)との、長く波乱に満ちた、強烈に惹き合う関係を丁寧に描き、その頂点には映画史上もっともセクシーと称される1対1のシーンがある。

特筆すべきは、プリンス=バイスウッド監督が、モニカに「愛」と「夢」のどちらかを犠牲にさせることを拒んだ点である。この映画の中で、ヒロインはその両方を手にすることができるのだ。

17. 勝利への旅立ち (1986年)

脚本のアンジェロ・ピッツォと監督のデイヴィッド・アンスポーは、この物語を形作る典型的な要素の多くを生み出したわけではない。

しかし、インディアナの田舎町の高校バスケ部が州大会制覇を目指す本作品は、スポーツ映画の王道を示す決定的なひな型となっている。

荒っぽく要求の厳しい監督像は、ジーン・ハックマン演じるノーマン・デイルに勝る存在はいない。繊細で問題を抱えたはみ出し者といえば、デニス・ホッパー演じるシューターがその究極形だ。

フレッド・マーフィーのロケーション撮影から、ジェリー・ゴールドスミスによる高揚感あふれる音楽まで、本作品は見過ごされがちな人間の精神を堂々と称えた傑作である。そして105分間をかけて巧みに盛り上げられたクライマックスは、最後の5分でかならず観客を歓声と涙に誘う。

何度観てもすばらしく、いくら模倣作を見尽くしていても、その魅力は色あせない。

16. 行き止まりの世界に生まれて (2018年)

プライム会員¥0

親密な視点を持ちながら、大河ドラマのような厚みも備えたこのドキュメンタリーは、監督ビン・リュー自身を含む3人のアメリカ人青年の人生を、10年以上にわたる映像で記録している。

彼らはイリノイ州ロックフォードでの虐待的な家庭から逃れる手段としてスケートボードに惹かれ、その友情を糧に大人への道を模索していく。しかしその過程は、暴力が世代を超えて受け継がれてしまう地域で、過去と痛みを正面から引き受ける歩みでもあった。

スケートボードの技であるオーリー、ヒールフリップ、テールスライドを軽やかに決める3人の姿をバレエのようにとらえた映像は、21世紀アメリカにおける「男らしさ」「階級」「人種」「経済的不利」というテーマを深く掘り下げる、胸を打つ背景となっている。

感情に対して一切ごまかしのない誠実さで描かれた本作は、2018年サンダンス映画祭で全米ドキュメンタリー部門特別審査員賞(革新映像作家賞)を受賞し、翌年のアカデミー賞では長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。

15. ハスラー(1961年)

ロバート・ロッセン監督の傑作ビリヤード映画で主演のオファーを受けたとき、ポール・ニューマンはスケジュールの都合で断っていた。だが幸運にも別の企画が頓挫し、ニューマンはキャリア最高とも言える演技を披露する機会を得た。

ニューマンが演じるのは、血気盛んな“ファスト・エディ”・ネルソン。マーロン・ブランドやジェームズ・ディーンに劣らぬクールさを漂わせつつ、初めて愛と喪失に直面する孤独な青年の内面を深く掘り下げている。

ロッセンはニューヨークの本物のビリヤード場で撮影を行い、場末のハスラーたちをそのまま画面に登場させた。さらに『ハネムーナーズ』(1955~1956年)で知られるジャッキー・グリーソンが伝説の“ミネソタ・ファッツ”を演じ、実際に自らショットを決めている。

しかし観客の心をもっとも動かすのは、パイパー・ローリーの存在だ。孤独なアルコール依存症の女性を演じ、崩れ落ちそうな自分を必死に支えながら、エディに必要な自信を与える姿は胸を打つ。

14. オフサイド・ガールズ (2006年)

ジャファル・パナヒ監督の力強いコメディドラマは、イランとバーレーンが2006年ワールドカップ出場権をかけて戦うテヘランのスタジアムを舞台にしている。

画面にはボールや選手がほとんど映らないにもかかわらず、本作は「ファンの情熱」や「サッカーへの愛がすべてを超える瞬間」を描いた映画として屈指の傑作といえる。それは、一時的にせよ、男性支配の抑圧をも打ち破る力を持つのだ。

物語に登場するのは、男装して観戦に潜り込もうとした若い女性たち。しかし彼女たちは兵士に捕らえられ、スタジアムの裏手に設けられた即席の檻に閉じ込められてしまう。

警察署に連行されるかもしれない緊張感を、作品はコミカルなトーンで和らげているが、それでも観客は女性たちの危うさを感じずにはいられない。

数年後に反ヒジャブ抗議が始まったときほど深刻には見えないが、それでも彼女たちと映画人たちの勇気はひしひしと伝わり、いまなお人を鼓舞する力を持っている。

13. シュガー (2008年)

アンナ・ボーデンとライアン・フレックが手がけた本作は、マイナーリーグのアイオワの球団からメジャーリーグを目指すドミニカ人投手(演:アルヘニス・ペレス・ソト)の姿を、繊細かつ丁寧に描いた作品であり、華やかな成功談に酔いしれる数々のスポーツ映画に対するアンチテーゼともいえる。

アメリカ野球界の最高峰を目指す多くの選手を待ち受ける冷酷な現実を突きつけると同時に、これは優れた移民映画でもある。ダイナーのメニューから地域の教会文化に至るまで、すべてが理解不能に見える中で夢を追う孤独と戸惑いを鮮やかにとらえているのだ。

試合シーンは緊迫感に満ちているが、物語の核心が輝くのはむしろグラウンドの外だ。募る不安と憂鬱が高まり、物語はニューヨークへ。グラウンドを離れ、自分の生きる意味を探す主人公の姿は、観る者の胸を締めつけながらも、同時に救いを与えてくれる。

そして圧巻なのはクライマックス直前のシーンだ。

映画やドラマで何度も耳にしてきたレナード・コーエンの“Hallelujah(ハレルヤ)”が、ここではチリのアーティストGEPEによるスペイン語カバーとして流れる。その響きはこれまでにないほど胸を揺さぶり、この静かな傑作を鮮烈に締めくくっている。

12. ハード・プレイ (1992年)

ロサンゼルスのベニスビーチをはじめとする荒々しいストリートコートを舞台に、ロン・シェルトン監督が描いたバスケットボール映画の名作である。

ウディ・ハレルソンとウェズリー・スナイプスが、口汚くやり合いながらも手を組んで金を稼ごうとするストリートのハスラーたちを演じる。

俳優陣はNBA殿堂入りのボブ・レイニアに指導を受けており、その成果は作中の見事なプレーに表れ、作品全体からリアルなストリートバスケットボール特有の荒々しい空気感が伝わってくる。

しかし本作は、ただの痛快なスポーツ映画にとどまらない。軽妙なセリフや掛け合いにあふれた悲喜こもごもの友情物語であり、ロージー・ペレス演じる恋人は、実は誰よりもしたたかな“ハスラー”であることも忘れがたい見どころである。

作品では人種間の緊張感もあるが、それすら笑いを交えたやり取りで和らげられている。最終的には「コートに立てばすべての人間は平等である」という真理を力強く描き出す。

11. プリティ・リーグ (1992年)

よく引用されるセリフに「野球では泣かない(There’s no crying in baseball)」というものがある。だが、どれだけベテランの野球人であっても、ペニー・マーシャル監督が手掛けたこの痛快でユーモラス、そして胸を打つ名作を観れば、思わず涙ぐまずにはいられないだろう。

作品が描くのは、20世紀半ばに一時的に存在した「全米女子プロ野球リーグ」であり、いまではこの映画によってこそその存在が広く知られている。

物語の中心を担うのは、気難しい監督役のトム・ハンクスと、冷静沈着なスター捕手を演じるジーナ・デイヴィスだ。しかし作品に本当の輝きを与えているのは、ロリ・ペティやロージー・オドネル、さらにはマドンナまで加わったキャスト全員の存在感である。

彼女たちの演技は、スポーツが持つ“心を動かし、人を変える力”を忘れがたいほどチャーミングに讃えている。プレーすること、観戦することの高揚感、スポーツの中で生まれる生涯の絆。そして、それらが人々に開く可能性、そのすべてがここに凝縮されている。

10. 長距離ランナーの孤独 (1962年)

イギリスには「北は暗くて陰鬱だ」という言葉があるが、トニー・リチャードソン監督の“キッチンシンク※”の傑作を一言で表すならまさにそれだろう。ただし、本作品には痛快なユーモアと生意気なまでの反骨精神がたっぷり注ぎ込まれているのだ。

※キッチンシンク・リアリズム:1950年代後半~1960年代のイギリスで広まった社会派リアリズムの一潮流

主人公コリンを演じるのは、愛すべき生意気さと未熟さを漂わせるトム・コートネイ。ノッティンガムの公営住宅で育ち、盗みで少年院送りになった少年だ。所長(演:マイケル・レッドグレイヴ)は、長年警察から逃げ回る中で培ったコリンの走力に目をつけ、上流階級の子弟たちとのレースで勝てるかもしれない、さらにはオリンピック選手にさえなれるかもしれないと考える。

この映画を忘れがたいものにしているのは、俳優陣の演技や、アラン・シリトー自身の短編小説を原作にした鋭い台詞回し、そしてニューウェーブ風の編集に加えて、何よりも強烈な“反ヒーローの精神”だ。

全編が、イギリス流の2本指の挑発ジェスチャーのように、体制への反抗心に満ちている。

9. チアーズ!(2000年)

プライム会員¥0

この青春コメディ映画をここまで高くランク付けすれば、批判があがるかもしれない。

だがキルスティン・ダンスト主演のこの愛すべき作品は今なお驚くほど新鮮で、チアリーディングに真剣な敬意を払っている点では、むしろ先見の明さえ感じさせる。

Netflixのドキュメンタリーシリーズ『チアの女王』(2020〜2022年)が、チアリーダーチームがいかに厳しい練習を積んでいるかを世に知らしめて以来、チアは注目の的になっているのだから。

この作品の大きなひねりは、ダンスト演じるトーランスが率いる強豪高校チア部が、彼女たちが応援するフットボール部よりはるかに才能豊かだということだ。

ただし、トーランス率いる劇中の高校チアリーディング部「トロス」には欠けているものがある。それは、ガブリエル・ユニオンが輝かしく演じるライバルチア部の「コンプトン・クローバーズ」が持つヒップホップ風のスタイルであり、トロスは実は長年にわたりその演技を盗んでいたのだ。

同時代の女性向け青春映画の傑作がそうであるように、『チアーズ!』も誠実さと皮肉の絶妙なバランスをとっている。特に詩のような応援コールの中にそれが際立っている。また、文化の盗用や「白人の脆さ」といった概念を言葉にせずとも鮮やかに指摘している点も見逃せない。

8. ロッキー (1976年)

プライム会員¥0

ジョン・G・アヴィルドセン監督のボクシング映画『ロッキー』(1976年)が、同年の『タクシードライバー』『大統領の陰謀』『ネットワーク』といった名作を押さえてアカデミー作品賞を受賞したとき、多くの人が眉をひそめた。

だが、シルヴェスター・スタローンを一躍スターダムに押し上げ、続編シリーズや『クリード』シリーズのスピンオフを生んだ本作品は、いまやポップカルチャーを語る上で欠かせない存在となった。

激闘の末にまぶたが腫れて視界を失ったロッキー・バルボア(演:シルヴェスター・スタローン)が、観客席にいる内気な恋人エイドリアン(演:タリア・シャイア)に向かって「エイドリアン!」と叫ぶ姿は、『欲望という名の電車』(1951年)でスタンリー・コワルスキー(演:マーロン・ブランド)が「ステラ!」と叫ぶ場面に匹敵するほど有名だ。

さらに、フィラデルフィア美術館の階段を駆け上がるトレーニング・モンタージュは、弱者が不屈の闘志で強者に挑む精神を象徴する映像として映画史に残っている。

観客を熱狂させる娯楽作品として、この“アメリカンドリーム物語”は紛れもなく典型的である。だが同時に、深く心を揺さぶる力を持っている。ビル・コンティ作曲のテーマ音楽の冒頭を聴けば、間違える人はほとんどいないだろう。

公式ライセンス

Tシャツ

7. エイトメン・アウト(1988年)

野球映画史上に残る名作のひとつが、ジョン・セイルズ監督による『エイトメン・アウト』である。

原作はエリオット・アシノフの1963年の著書で、1919年シカゴ・ホワイトソックスの八百長スキャンダルを描いた作品だ。その題材はあまりにも豊かで広大であり、本来なら全8話のリミテッドシリーズを組めるほどの内容を持っている。

本作は、野球というスポーツが「若き理想主義」と「企業化による商業主義」の狭間で揺れ動く転換期を見事に切り取り、選手たちの動機を冷静に分析しつつ、第1次世界大戦後という時代の空気を美しく描き出している。

監督のセイルズ自身もスポーツ記者リング・ラードナー役で出演し、キャスティングはセイルズのキャリアの中でも屈指の充実ぶりだ。なかでも際立つのは、純朴な“シューレス”・ジョー・ジャクソンを演じるD・B・スウィーニー、疲れ果てた投手エディ・シコッテ役のデヴィッド・ストラザーン、そして悪名高きチームの一員を演じたジョン・キューザックやチャーリー・シーンである。

6. ヤング・ゼネレーション(1979年)

※記事公開時点で日本語字幕無し

劇作家・小説家・脚本家として活躍したスティーヴ・テシックは、1996年に亡くなるまでに6本の脚本をメジャー映画化させている。その中には、「映画化不可能」とまで言われたジョン・アーヴィングの小説『ガープの世界』の脚色も含まれる。

しかし、テシックの最高傑作はデビュー作にしてアカデミー脚本賞を獲得した作品『ヤング・ゼネレーション』だ。テシック自身がインディアナ州ブルーミントンの大学自転車チームで過ごした経験に基づく、心に響く青春コメディドラマである。

本作は、大作でもなければスター俳優もいない小規模な映画だった(デニス・クエイドはまだ新人で、ダニエル・スターンに至ってはスクリーンデビュー作だった)。

だがピーター・イエーツ監督の手腕により、労働者階級出身の若者たちが裕福な大学男子社交クラブの学生たちに見下されるという、普遍的な物語が力強く描かれている。

主人公デイヴ・ストーラーを演じたデニス・クリストファーは、イタリア自転車レースに夢中になる元石工の息子という役どころで、能天気なユーモアから胸を打つ失望までを鮮やかに表現する。憧れの選手たちの裏の顔を目の当たりにして打ちのめされるが、逆境を乗り越えるスポーツ映画らしく、やがて立ち直り成長していく。

バーバラ・バリーとポール・ドゥーリイが演じる両親の存在感も、作品にさらなる深みを与えている。

結果として本作は、ユーモアにあふれ、気取らず、それでいて胸に残る“小さな宝石”のような青春映画に仕上がっている。

5. O.J.:メイド・イン・アメリカ(原題)(2016年)

エズラ・エデルマン監督による5部構成のドキュメンタリーは、O.J.シンプソンの栄光と転落を描いた驚異的な力作である。

もともとはESPNの「30 for 30」シリーズの一環としてテレビ用に制作されたが、異例の劇場公開を経てエミー賞とアカデミー賞の双方を獲得した。これは複雑な受賞資格のルールによる部分もあるが、それ以上に本作の圧倒的な完成度の証といえるだろう。

おそらく本作は、20世紀アメリカにおける「人種・スポーツ・セレブリティ」の交錯をもっとも決定的に描き出した作品である。エデルマンの手法によるO.J.シンプソンの殺人事件裁判の描写は見事だが、それはあくまで壮大な悲劇の物語の一部にすぎない。

作品全体は、グレート・マイグレーション(アフリカ系アメリカ人の大規模な移住)、ロサンゼルスにおける警察の歴史、そしてアメリカ最大のビジネススポーツとなったフットボールの台頭など、はるかに広い文脈の中に事件を結びつけている。

4. さよならゲーム(1988年)

ハリウッドが「大人のための官能的な映画」をまだ作っていた時代の名残ともいえるのが、ロン・シェルトン監督のロマンティック・コメディ『さよならゲーム』である。

本作は、このリストの中で唯一、スポーツそのものと同じくらい「スポーツ選手を追いかける女性」に焦点を当てた作品かもしれない。

圧倒的な色気を放つスーザン・サランドンが演じるのは、ノースカロライナのマイナーリーグ球団ダーラム・ブルズの自称“スピリチュアル・ガイド”のアニー・サヴォイ役。彼女の相手役として登場するのがケビン・コスナー演じる“クラッシュ”デイヴィスだ。

クラッシュはチームの若き新鋭投手を導くために呼ばれたベテラン捕手で、新星投手“ニューク”ラルーシュを演じるのがティム・ロビンス。無邪気さと生意気さを絶妙にミックスした演技で観客を笑わせる。

アニーはニュークを愛人に選び、自らの“知恵”を授けるが、やがてクラッシュの厳しくも人間味あふれる指導を受けてニュークが成長していくにつれ、アニーとクラッシュの間に抗えない強い引力が生まれていく。

ニュークには「100万ドルの右腕」があるのかもしれない。しかし、彼にガーターベルトをさりげなく外す器用さや、女性のネイルを塗る優しさ、ベッドを揺らすほどの情熱があるのだろうか。

本作品は、アメリカの国民的娯楽である野球への愛情と同時に、人間関係への鋭い洞察力をも示している。

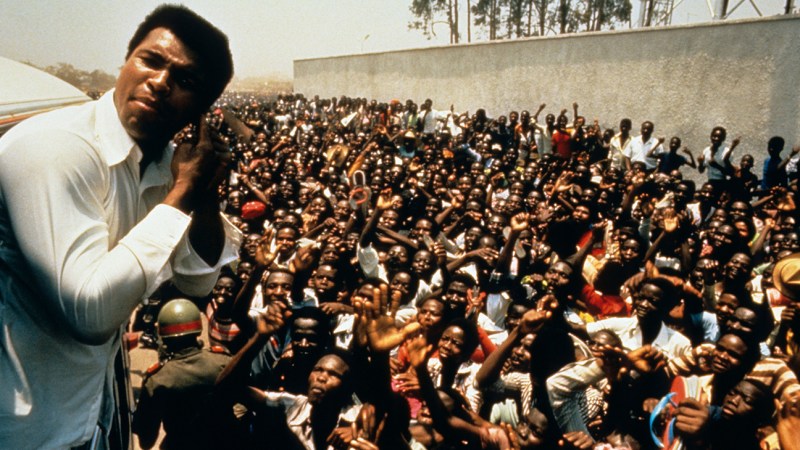

3. モハメド・アリ かけがえのない日々(1996年)

もし「スポーツ映画における“スポーツ”そのものの価値」を重視するなら、ドキュメンタリーに勝るものはないだろう。そこには、偉大なアスリートの、観る価値のある才能・技術・優雅さがリアルに映し出されており、編集や演出の助けを借りても演技ではせいぜい近づくことしかできないリアリティーがある。

『モハメド・アリ かけがえのない日々』は、それを見事に証明している。

本作に代わるものは存在しない。なぜなら、1974年にザイールで行われた歴史的試合「キンシャサの奇跡※(ランブル・イン・ザ・ジャングル)」の実際の映像が収められているからだ。

※キンシャサの奇跡とは、無敗のジョージ・フォアマンと、全盛期を過ぎたと見なされながらも“史上最強”と呼ばれた元王者モハメド・アリの対戦試合のこと

制作に22年を費やしたレオン・ガスト監督のドキュメンタリーは、この2人のボクサーの強さを称える1作である。証言者として登場するノーマン・メイラーやジョージ・プリンプトンは、試合を間近で見た立場から、その強みや戦略を専門的な視点で語り、普通のスポーツ解説では得られない深みを加えている。

しかし、この対決が意味したのはボクシングだけではない。1974年当時の人種をめぐる議論(スパイク・リーが鋭く分析する)、政治的背景、そして理想主義と資本主義のせめぎ合いなど、多層的な意味をはらんでいた。

素材そのものが圧倒的であることに加え、映画としての完成度も高い。特に編集が見事で、まるでジョージ・フォアマン・グリルで焼き上げられるステーキのように、じゅうじゅうとした熱気と旨味を作品に加えている。

2. フープ・ドリームス(原題)(1994年)

1994年にスティーヴ・ジェームズによる比類なき3時間のバスケットボールドキュメンタリーが劇場公開されたことは衝撃的な出来事であった。

本作は、NBA選手が世界的なスーパースターへと変貌を遂げつつあった時代に、いわゆる低所得者層居住地域出身の2人の若き選手が成功を夢見て奮闘する姿を、きわめて稀有な視点から映し出した。しかもその過程は4年にわたり追跡され、コート内外で直面する試練や葛藤を、シカゴの悪名高きカブリーニ=グリーン団地に育った若者としての現実とともに、徹底して記録していたのである。

同作は、原石のような才能と打ち砕かれる希望を、温かい眼差しと揺るぎない姿勢で描き出すものであり、後のNetflixドキュメンタリーシリーズ『ラスト・チャンス』などに連なる社会学的スポーツドキュメンタリーの先駆けとなった。

また同時に、多くの若きバスケットボール選手が直面せざるを得ない現実も示していた。すなわち、だれもがマイケル・ジョーダンになれるわけではないということである。抜群の才能を持つ者でさえ、プロの舞台にたどり着けないことがあるのだ。

一般会員は月額600円、学生会員は月額300円と半額で登録が可能。まずは1ヶ月無料体験から

1. レイジング・ブル(1980年)

プライム会員¥0

マーティン・スコセッシ監督がメガホンをとった本作は、一言では語れない多面的な傑作作品である。

激しい暴力と、打ち砕かれた夢を描く迫力のドラマであり、ブロンクスからマイアミ、そして再びブロンクスへと戻る戦後中期アメリカの物語であり、金と腐敗と男の虚勢によって壊れていく家族の実話であり、けっして救いが訪れない「救済の物語」でもあるのだ。

ミュージカル『ニューヨーク・ニューヨーク』(1977年)、ロック・ドキュメンタリー『ラスト・ワルツ』(1978年)、下層のギャング世界をリアルに描いた『ミーン・ストリート』(1973年)、田舎を舞台にした人間ドラマ『アリスの恋』(1974年)、そして都市の狂気を描いた『タクシードライバー』(1976年)と多様なジャンルに挑戦したスコセッシは、ついに自身最高傑作を生み出すにふさわしい題材へとたどり着いた。

それは、叙情性とリアリズムを巧みに行き来しながら、偉大なスポーツの栄光と深い心の苦悩が交錯する物語を描き出すジャンルであった。

皮肉なことに、本作品は監督自身が望んで手がけたものではなかった。ジェイク・ラモッタの自伝の映画化権を持っていたロバート・デ・ニーロが持ち込んだ企画を、スコセッシは何度も断っていたのである。ボクシング映画を成功させる自信がなかったからだ。

しかし、薬物過剰摂取による死の淵からの生還など、自らの失墜を経験したのち、スコセッシはラモッタの悲劇的な人生に自分自身を重ね合わせるようになった。そしてデ・ニーロも、この役が自身最高の当たり役になると確信していた。それは現実となった。

このリストに挙げられた作品はどれも単なる優れたスポーツ映画にとどまらないが、本作はまさに「もっとも個人的な映画作りが最高の形で実を結んだ」作品なのである。

マーティン・スコセッシの軌跡を追うドキュメンタリー『Mr. Scorsese』初映像解禁──Apple TV+で10月17日配信開始

本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

関連記事

- 【10%OFFクーポン対象】映画ファン必見!この夏、あの名作Tシャツを“着て楽しむ”

- 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』完全ガイド:シリーズ最新作&公式グッズまとめ【映画×恐竜×フィギュア】

- 【2025年8月最新】Amazonプライムビデオ新作おすすめ映画5選|アカデミー受賞作から感動の話題作まで

- ウェンズデー人気再燃!|公式グッズ&歴代『アダムス・ファミリー』作品で世界観を深掘り

- 【野球映画10選】実話を基にした感動作、北野武監督のあの作品も!

- 【レスラー出身俳優ランキングTOP10】ドウェイン・ジョンソンら元プロレスラーのスター俳優たち