『ワン・バトル・アフター・アナザー』解説|ディカプリオが体現する「革命家の限界」とアメリカの現実

ポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、自身のキャリア史上最高の観客動員数を記録している。評論家や映画愛好家から芸術の巨匠として評価されてきたアンダーソンだが、本作はそうした枠を超え、9月末の北米興行収入において監督史上最高のオープニングを飾った。

映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、現代アメリカが抱える現実を映し出し、「変革を求める気持ち」と「そのために払う代償」という見過ごされがちなテーマに迫った群像劇だ。レオナルド・ディカプリオら豪華な俳優陣が集い、革命や自由を題材に描かれる本作は、単なる娯楽を超えて、観客に深い問いを投げかける作品となっている。

▼トマス・ピンチョン原作に着想を得た物語

本作はトマス・ピンチョンの小説『ヴァインランド』に着想を得ており、元革命家のボブ(演:レオナルド・ディカプリオ)と妻のペルフィディア(演:テヤナ・テイラー)が過去に残した行動の爪痕を描いていく。

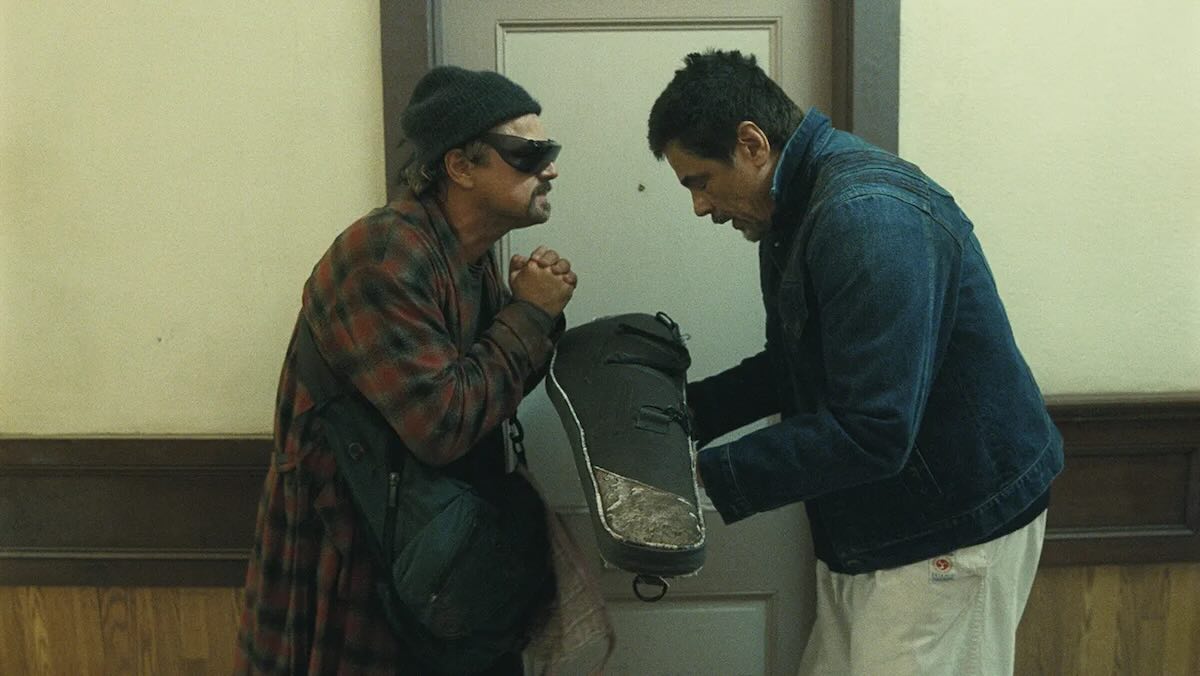

物語は、ボブの愛娘ウィラ(演:チェイス・インフィニティ)が、過去の悪事を隠蔽しようとする白人至上主義者の宿敵、ロックジョー(演:ショーン・ペン)に追われるところから始まる。16年前に妻が姿を消し、心身ともに疲れ切ったボブは、センセイ(演:ベニチオ・デル・トロ)と革命家仲間であるデアンドラ(演:レジーナ・ホール)の助けを借りて、娘の救出に向かうことになる。

▼話題のオープニングが問いかけるもの

『ワン・バトル・アフター・アナザー』のオープニングは多くの注目を集めている。革命集団「フレンチ75」が、国境の収容所からメキシコ移民を解放し、安全な避難場所を提供するという描写だ。この描写は、現在のICE(米国移民税関捜査局)への抗議や、現政権による反移民的プロパガンダ、さらに過去の政権が進めてきた移民政策がファシズム的に拡大してきた流れとの共通点を浮かび上がらせている。

▼暴力は解決策ではないというメッセージ

一部には「本作は政治的暴力を美化している」との声もあるが、それは誤解である。ここで描かれる暴力はあくまで一時的な手段にすぎず、争いを続ければ必ず双方に犠牲が生まれる。結果として、同じアメリカ社会で生きる人々から新たな被害者が生まれてしまう――そのことを強く訴えているのだ。

ボブの妻ペルフィディアが失敗した銀行強盗で、やむを得ず撃ってしまった警備員が高齢の黒人男性だったのは、偶然ではない。富が一部の者に集中し、貧しい人々には生き残ることすら難しい社会を終わらせたい――そんな強い信念とは裏腹に、その行為は彼女自身の心を深く傷つけてしまう。善意から生まれた行動であっても、「フレンチ75」という手段では、真に持続する自由を手にすることはできないのだ。

▼「恐れないこと」が真の自由という革命的概念

警察に追われ、走行中の車から飛び降りるようボブに促す場面で、デル・トロ演じるセンセイはこう語る。「自由とは恐れないことだ。恐れるな」――その言葉は力強く響き、さらにセンセイが「トム・クルーズみたいにな」と付け加えることで、ユーモアさえ帯びて一層魅力的になる。

だが、これはただの決め台詞ではない。実際には、恐れを手放すというのは革命的であると同時に受け入れがたい考え方だ。なぜなら、恐れる理由はいくらでも存在し、そして恐れは多くの場合、年齢を重ねるごとに大きくなっていくからである。

▼P・T・アンダーソンと革命家の世代

ポール・トーマス・アンダーソンは、常に「革命」という精神に突き動かされてきた。実際、彼のキャリアの出発点は、ニューヨーク大学をわずか2日で退学し、「学校は映画作りを複雑で退屈な作業にしてしまう」と判断したことにある。その後は、自分の好きな映画を徹底的に観て研究することで、監督術を独学で身につけていった。

こうしてアンダーソンは、伝統的で形式ばった映画教育に背を向ける、反権威的な孤高の存在となった。しかし皮肉にも、彼はその拒絶したはずの学術的な映画界からも広く認められている。アンダーソンはまた、リチャード・リンクレイター、ロバート・ロドリゲス、クエンティン・タランティーノといった「映画学校に行かない、あるいは途中で辞めた」世代の革命的な監督たちと同じ流れに属しているのだ。

▼アメリカの本質を捉えた『ハードエイト』の独白

アンダーソンの長編デビュー作『ハードエイト』には、ジミー(演:サミュエル・L・ジャクソン)という登場人物が語る短い独白がある。内容はこうだ――カジノで男性が心臓発作を起こして倒れているのに、人々は救急車を呼びつつも、賭け事をやめずに続けている。

これこそがアメリカの姿ではないか。誰かが苦しんで死にかけていても、人々は表面的な助けを出しながら、その一方で金儲けに夢中になり、現実から目を背けるためにゲームを続ける。それが「戦い」なのだ。そしてそれは、いつの時代も変わらない。

▼真の革命家であることを見失った世代

X世代(1965~80年生まれ)は現実をカメラに収めたが、社会を変えることはできなかった。ミレニアル世代(1980~95年生まれ)はソーシャルメディアに活路を見いだしたが、それでも何も変わらなかった。多くの人が、今のアメリカや世界とは違う未来を望んでいる。

しかし、そのために全てを投げ打つ覚悟を持つ人は少ない。私たちの多くは、リツイートや募金ページの共有といった行為を「自分にできる精一杯」と考えてきた。もちろん、アメリカで横行する権力の乱用や、ジェノサイドへの資金提供、トランスジェンダーの人々への差別、黒人・ラテン系・アラブ系の人々の人間性を奪うような風潮に気づき、声を上げることは小さな抵抗かもしれない。

だが文化的に見れば、最初の怒りが薄れ、資本主義が次々と差し出す派手な娯楽に注意を奪われるうちに、私たちは「本当の革命家であること」を見失ってしまったのだ。

▼『ワン・バトル・アフター・アナザー』が描く革命的な無力感との格闘

ポール・トーマス・アンダーソンが『ワン・バトル・アフター・アナザー』で描こうとしているのは、まさにこの点だ。彼は人を責めたり糾弾したりするのではなく、誰もがやがて「自分には何もできない」と受け入れ、「世の中はこういうものだ」と諦めることで生まれる“革命的な無力感”と向き合っているのである。

なぜなら、善意を持つ多くの人々にとって、自分が持っているわずかなものを失うのは恐ろしいことであり、そして革命家であることは、しばしばそれを手放すことを意味するからだ。

▼黒人女性が最前線に立つ革命の現実

アメリカの大きな社会革命を、組織や影響力の面から振り返ると、常に黒人女性がその最前線に立ってきたことが分かる。アンダーソンもこの点を強く意識しており、妻マーヤ・ルドルフとの結婚が彼の視点や考え方に影響を与えているのは間違いない。本作に登場する革命家の多くが黒人女性として描かれているのも、その反映だ。権利や尊敬を最も与えられていない人々こそ、しばしば最も大きな闘志を持っているのである。

▼なぜボブが中心人物なのか

では、なぜ『ワン・バトル・アフター・アナザー』の中心人物がボブなのか。これは当然の疑問だ。ディカプリオのスター性を抜きに考えれば、「フレンチ75」の革命は、本来黒人やラテン系の人々の権利剥奪に焦点を当てている。

その理由は、アンダーソン自身が自分の立場の限界を理解しているからだ。50代の白人男性である彼の視点には、どうしても制約がある。それはボブと同じで、彼らは社会的に、革命の場面で「後部座席に座る」ことを許容されている層に属しているのだ。

▼ペルフィディアの葛藤と家父長制への抵抗

ペルフィディアがウィラを出産すると、ボブは革命の日々を過去のものとして受け入れ、満足してしまう。しかしペルフィディアは闘いをやめようとしない。それは、女性が母親になることを最優先するよう求められる家父長制的な価値観を拒むためであり、同時に彼女自身がシステムとの闘いの中であまりにも多くを犠牲にしてきたからでもある。

彼女の身体は、投獄を免れる代わりにロックジョーの性的欲望を満たすために差し出されてきた。ペルフィディアが抱える産後の憂うつは、「本来なりたかった自分」と「現実になってしまった自分」との間で揺れ動く葛藤と、こうした経験が複雑に絡み合った結果なのだ。

▼情熱を失った革命家の葛藤

ボブという人物を通して、アンダーソンは「自分も革命家になれたかもしれない」と感じてきた世代との対話を試みている。ボブは大義を支持しているが、「フレンチ75」の象徴にはなれない。なぜなら、それは彼自身の器を超えた存在だからだ。

ディカプリオは、進歩的であろうと努力しながらも、自らの限界に苦しむ男としてボブを演じている。彼が16年前に闘った社会問題は今も残っているが、現代ではジェンダー・ノンコンフォーミング(性別に関する社会的な期待や規範に従わないあり方)やセーフスペース(差別や攻撃を心配せず安心して過ごせる場)などへの意識が高まり、その闘い方や扱い方は大きく変わった。ボブはそれを否定してはいないが、それらの変化が、彼が今の時代に居場所を見いだせないことを痛感させる。そして実際には、ペルフィディアの存在がなければ、最初から完全にはなじめていなかったことにも気づかされるのだ。

ボブはもう、どの闘いに力を注ぐべきか分からない。若い頃に闘った問題に加え、今は新しい闘いが次々に生まれているからだ。作中で、彼はセンセイに「俺は怒らない。もう何に対しても怒れないんだ」と告白する。この言葉こそが、ボブの最大の葛藤を示している。情熱を失った彼には、もはや革命家でいることはできないのだ。

▼ウィラが見出す革命の精神

娘を助けるための旅の中で、ボブはさまざまな革命運動に出会うが、彼にとって一番大事なのはあくまで娘ウィラを見つけることだ。一方ウィラは、自分の旅の中で他の黒人女性たちやロックジョーとの戦いを通して、自分自身の中に「革命の精神」を見つけ出す。映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、最終的にウィラが自らの自由のために戦う物語となり、その姿は次の世代の変革者に必要とされる「恐れを知らない強さ」へとつながっていく。

▼快適な寓話を拒絶する勇気

現在のアメリカは非常に政治的に不安定で、大統領の行動がそれをさらに悪化させている。そんな中でハリウッドは、一方の側に傾倒する映画を完全に避けてきたわけではない。実際、芸術そのものが政府による予算削減や検閲の対象になっていることを考えれば、それは当然ともいえる。ただし、政治的なテーマの描き方には慎重さが目立ち、ときには腰が引けているようにも感じられる。

そのため、強いメッセージを出し切れなかったり、人種・宗教・ジェンダー・歴史・戦争といった複雑な問題に取り組むには視点が不十分な「善意の映画」が生まれがちだ。結果として、企業が作り上げたキャラクターが正体不明の敵と戦ったり、制御不能のAIと対峙したり、戦争に荒れた国で先住民が農具を手に銃を持つ敵に突撃したりするような映画が量産されている。

▼具体的な敵を指し示す勇気

アンダーソンは、多くの進歩的な映画監督が陥りがちな「漠然とした善悪構図」には逃げ込まない。ここには「正体のない敵」は存在しない。映画がはっきりと描くのは、移民労働の上に築かれたビジネスの所有者たちや、政治・軍事の中心に食い込み支配する裕福な白人至上主義者たちだ。

彼らは本作において、白人至上主義者の秘密結社「“クリスマスの冒険者”クラブ」としてまとめられているが、アンダーソンはアメリカを締めつけている本当の構造を名指しすることを恐れない。ただし、敵を名指しはしても、彼らが最終的に敗北するという結末にはならない。“クリスマスの冒険者”クラブは、生き残り続ける。観客を安心させるための安易な勝利の物語はここにはなく、敵は最後まで残るのだ。

▼次世代への希望を託すメッセージ

ボブは「ホワイト・セイバー(白人の救世主)」として描かれることはなく、すべてを知る理想的な人物でもなければ、革命のリーダーとして再び燃え上がるわけでもない。また、ペルフィディアやウィラが白人を助けるマジカル・ニグロ的な特別な存在として選ばれ、国を救うことができる唯一の人物として描かれるわけでもない。ふたりは、失敗したり間違えたりすることが許されている。

物語の最後にアンダーソンが強調するのは、ペルフィディアが娘に遺す手紙を通して示されるメッセージ――「革命や本当の自由を手に入れるには、彼女の過去を決定づけたような暴力ではなく、新しい方法が必要」ということだ。

では、その新しい解決策とは何か? それはまだわからない。しかしアンダーソンは、その答えを次の世代が見つけてくれることに希望を託している。もちろん過ちは繰り返されるだろうが、同時に長く続く変化も生み出されるはずだ。この考えによって、アンダーソンはX世代が抱えてきた皮肉っぽい諦めを振り払い、次の闘いのための舞台を改めて整えるのである。

※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌

~プレゼントキャンペーン実施中!~

『ザ・ハリウッドリポーター・ジャパン』では、映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』オリジナルTシャツ(非売品)のプレゼント企画を実施中!2025年10月15日までの特別企画です!

↓ご応募は下記SNSアカウントから↓

【関連記事】

- 映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』公開記念!限定Tシャツプレゼントキャンペーン開催

- レオナルド・ディカプリオ、最新作でTikTokデビュー|『ワン・バトル・アフター・アナザー』宣伝でバイラルヒット

- 【10月公開映画】レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』にスピルバーグが絶賛コメント

- ディカプリオ最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』――批評家たちが大絶賛、10月3日(金)日本公開

- レオナルド・ディカプリオの出演映画12選|代表作『タイタニック』からオスカー受賞作『レヴェナント』まで