ロバート・レッドフォードとダイアン・キートンが遺した「人間らしさ」──70年代の輝きと現代の喪失

幻の共演計画

2012年、ロバート・レッドフォードとダイアン・キートンが同じ作品で共演するかもしれない──そんな瞬間があった。2人は当時、『The Most Wonderful Time(原題)』というホリデー・コメディの主演候補として名前が挙がっていたのだ。クリスマスを舞台に、家族と恋愛の物語が交錯する『ラブ・アクチュアリー』(2003年)風の群像劇になるはずだった。

しかしその企画は、少なくとも「2人の共演」という形では実現しなかった。以後、キートンとレッドフォードがここまで共演に近づくことは二度となかった。だが両者は、まったく異なるタイプの俳優でありながら、スクリーン上の化学反応以上に強力な力で結ばれていた。それは「世代という重力」である。彼らは1970年代という黄金期に、スターのあり方を覆し、アメリカ映画の新しい形を切り開いた俳優たちの一員だった。

別れの報せ――去りゆく名優たち

キートンは10月11日、肺炎との急激な闘病の末、79歳でこの世を去った。レッドフォードもそれよりわずか1か月ほど前の9月16日、89歳で眠るように息を引き取った。彼らの仲間の中にはすでに旅立った者もいる。ポール・ニューマンは2008年に、シェリー・デュヴァルは2024年に、そしてジーン・ハックマンは2025年2月に逝った。ウォーレン・ベイティ、ジャック・ニコルソン、ダスティン・ホフマン、フェイ・ダナウェイ――皆80代となり、いまや表舞台からは静かに身を引いている。

いかに輝かしいスターであっても、いつかは燃え尽き、次の世代へと光を受け継ぐものだ。だが、この世代の俳優たちがひとり、またひとりと姿を消していくのを見届けることには、どうしようもなく胸を締め付けるような哀しみがある。

スタジオ・システムの時代――磨かれた商品としてのスター

レッドフォードやキートンが登場する以前、スターたちはスタジオ・システムの手によって形づくられていた。俳優は長期契約を結び、衣装部が用意した服を着こなし、宣伝担当が用意したインタビュー原稿を読む。

ハンフリー・ボガート、キャサリン・ヘプバーン、クラーク・ゲーブル、ベティ・デイヴィスといった大スターでさえ、スタジオが設計したペルソナのバリエーションを演じていたのだ。彼らの魅力は、洗練と完成度、そして一貫性にあった。スターとは商品であり、その輝きは厳密に管理されていたのである。

だが、レッドフォードやキートン、ウォーレン・ベイティらが俳優として台頭する頃には、旧来のシステムはすでに崩れ始めていた。契約制度は解体されつつあり、かつて街を支配していた大物プロデューサーたちも退場しつつあった。もはや俳優に「何を着ろ」「何を言え」と指図する広報部もなければ、守るべき「スタジオ・イメージ」も存在しなかった。彼らは自らを定義し、スクリーン内外で、その境界を曖昧にする自由を手に入れたのである。

彼らのパーソナリティは、抑制的で風変わりで、神経質で、曖昧で、奇妙でもよかった。彼らは、前の世代の俳優たちが決して演じることのなかったような複雑で、整理しきれない感情を抱え、心の中が混沌としている人間を演じることができた。

反逆する作家たち――映画の言語を書き換えた監督群

同時に、映画の舵を握ったのは新世代の監督たちだった。マイク・ニコルズ、ロバート・アルトマン、ハル・アシュビー、アラン・J・パクラ、マーティン・スコセッシ――いずれも旧体制の維持には興味がなく、それを打破しようとしていた。

『愛の狩人』(1971年)、『ギャンブラー』(1971年)、『シャンプー』(1975年)、『コールガール(原題:Klute)』(1971年)、『タクシードライバー』(1976年)といった作品群は、単にルールを破っただけでなく、映画という言語そのものを塗り替えた。

そしてその革新が、当時の若く自由な俳優たちに、自分たちと同じくらい型破りで制約のない舞台――かつて存在せず、そしていまもほとんど失われたままの自由な表現の場――を与えたのだ。

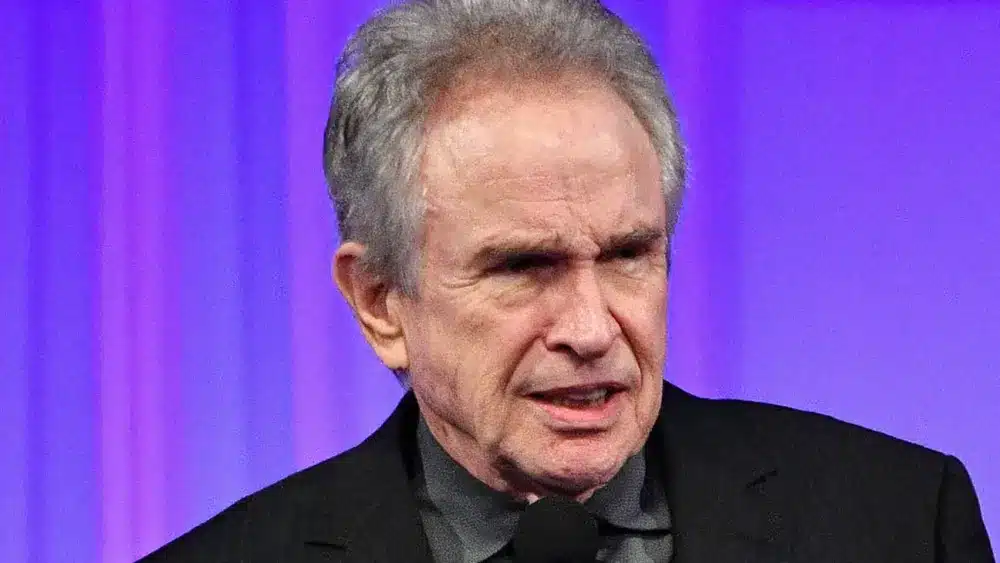

自由を体現した2人――レッドフォードとキートン

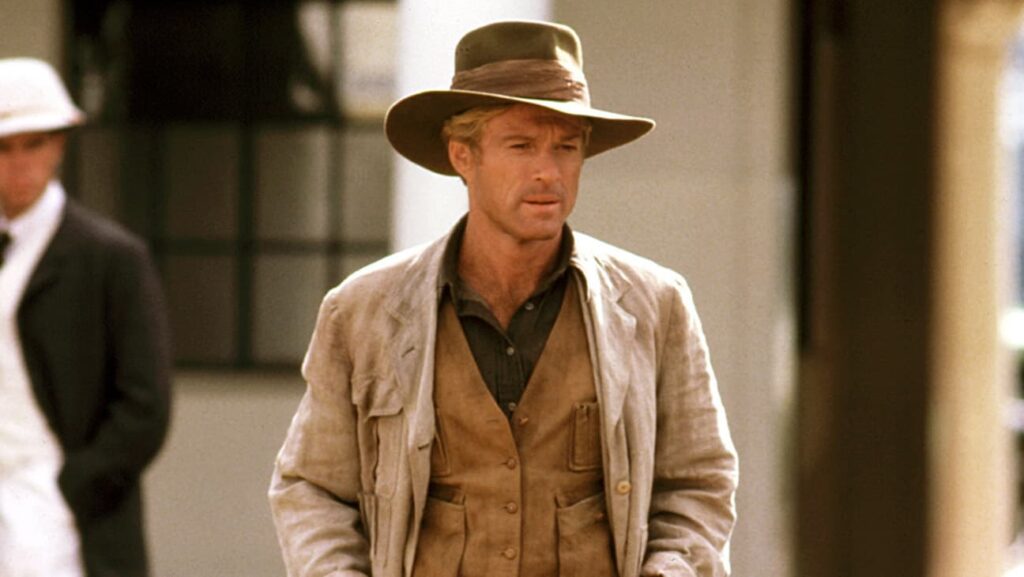

その自由をもっとも見事に使いこなしたのが、レッドフォードとキートンである。『候補者ビル・マッケイ』(1972年)、『コンドル』(1975年)、『追憶』(1973年)などで、レッドフォードは端正で典型的な二枚目俳優のイメージを、より内省的で道徳的に揺らぐ存在へと変えた。理想と自己利益の間で引き裂かれる男性像は、70年代アメリカの精神そのものだった。

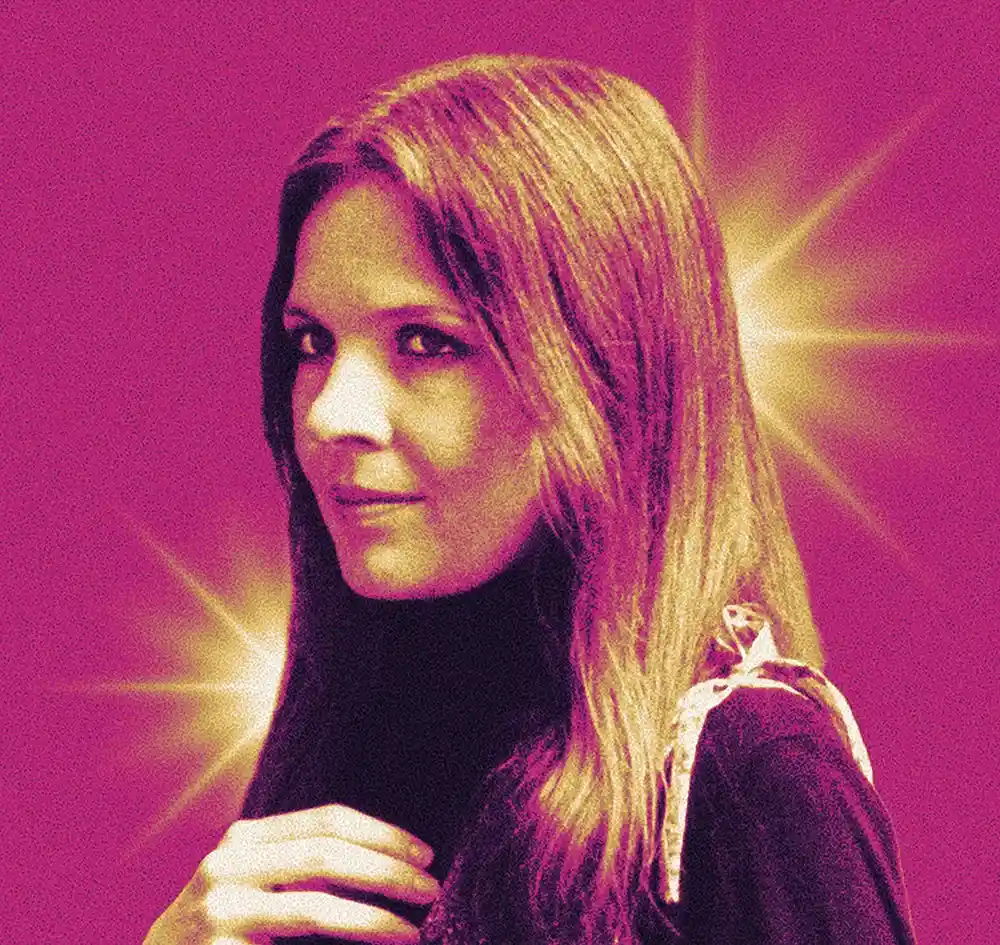

一方のキートンは、『アニー・ホール』(1977年)で見せた独特の明るさと個性を、『ゴッドファーザー』(1972年)、『ミスター・グッドバーを探して』(1977年)で暗く複雑な陰影へと転じた。キートンは大胆で、複雑で、ときに不穏ですらあった。2人は矛盾の中に真実を見いだし、不確かさそのものをスリリングなものに変えてみせたのだ。

イベント映画の時代――興行主義が主導権を握る

しかし1980年代の初めになると、前の時代のカウンターカルチャー的な精神は次第に姿を消し、興行成績を最優先し、創造的な混沌を受け入れない風潮が広がっていった。

その中で、新しいタイプの映画スターが登場した。俳優たちはもはやシステムに反抗しようとはせず、むしろその中心として機能するようになった。彼らは世界中でヒットする大作シリーズや続編、ハイコンセプト映画を支える存在となったのだ。

これは「イベント映画」の時代だった。公開初週末の興行収入こそがスターの価値を測る新たな基準となり、スクリーン上での繊細な演技や変化、勇気ではなく、「いくら稼げるか」という興行力こそがスターの力の象徴となった。

スクリーンに名前を連ねたのは、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルベスター・スタローン、ブルース・ウィリス、メル・ギブソン、トム・クルーズといった俳優たちだった。

1990年代には、『マグノリア』(1999年)のトム・クルーズや『コップランド』(1997年)のスタローンのように、かつての70年代的な演技への回帰も見られたが、最終的に成功を定義したのは『トップガン』『ダイ・ハード』『ランボー』『ターミネーター』といった巨大ヒット作の興行収入だった。俳優はスケール化された商品となり、「興行収入1億ドルを動かせるかどうか」が評価基準となったのだ。

スター不在の時代へ

そして新世紀を迎えると、スターの重力はさらに変わった。中心はもはや俳優ではなく、「IP(知的財産)」へと移行した。真の看板はスーパーヒーローや魔法使い、ジェダイの騎士といったブランド世界であり、重要なのはだれが演じるかではなく、どの衣装をまとうかであった。

レッドフォードすら『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』(2014年)でマーベルの悪役として登場した。スターはもはや映画産業のエンジンではなく、交換可能な部品のひとつとなったのである。

スクリーンからスマホへ──スターの新しい居場所

2010年代から2020年代にかけて、その重心はさらに小さな画面へと移った。スターはスクリーンからスマートフォンへと移り、名声は興行成績ではなく「フォロワー数」で測られる時代となった。ハリウッドは依然としてスーパーヒーロー映画や話題作、季節のファミリードラマを作り続けている。

過去にレッドフォードとキートンが演じ損ねたクリスマス映画も、2015年に『クーパー家の晩餐会』として姿を変えて公開された(キートンが引き続き主要キャストとして出演し、レッドフォードに想定されていた役回りをジョン・グッドマンが担った)。だが、注目を奪い合う本当の舞台は、もはや映画館ではなく、無数のタイムライン上にあるのだ。

かつてスターは、作品と作品のあいだに「姿を消す」存在だった。観客が次にスクリーンで出会うまでの沈黙が、彼らを神秘的に見せていたのだ。だがいまや、スターは常に「そこにいる」ことを求められる。スキンケアのルーティンを投稿し、政治的意見を表明し、自身のポッドキャストを配信する。かつて偶像を神々しく見せた距離は、TikTokの告白動画に象徴される「アルゴリズム的な近さ」に取って代わられた。

たとえイーサン・ホークやミシェル・ウィリアムズ、アダム・ドライバーのように、レッドフォードやキートンの系譜を継ぐ独立志向の俳優であっても、この「注目経済」と無縁ではいられない。彼らはいまだに真剣な俳優だが、いまの文化が重んじるのは「オーラ」ではなく「アクセス」だ。もはや「つかみきれない魅力」という芸術は、ほとんど姿を消しつつある。

スターの未来――希少性から複製のしやすさへ

ときどき、あの時代の魔法のかけらがふとよみがえることがある。それは、1970年代の俳優たちを特徴づけた、不器用な正直さと飾らない人間らしさだ。

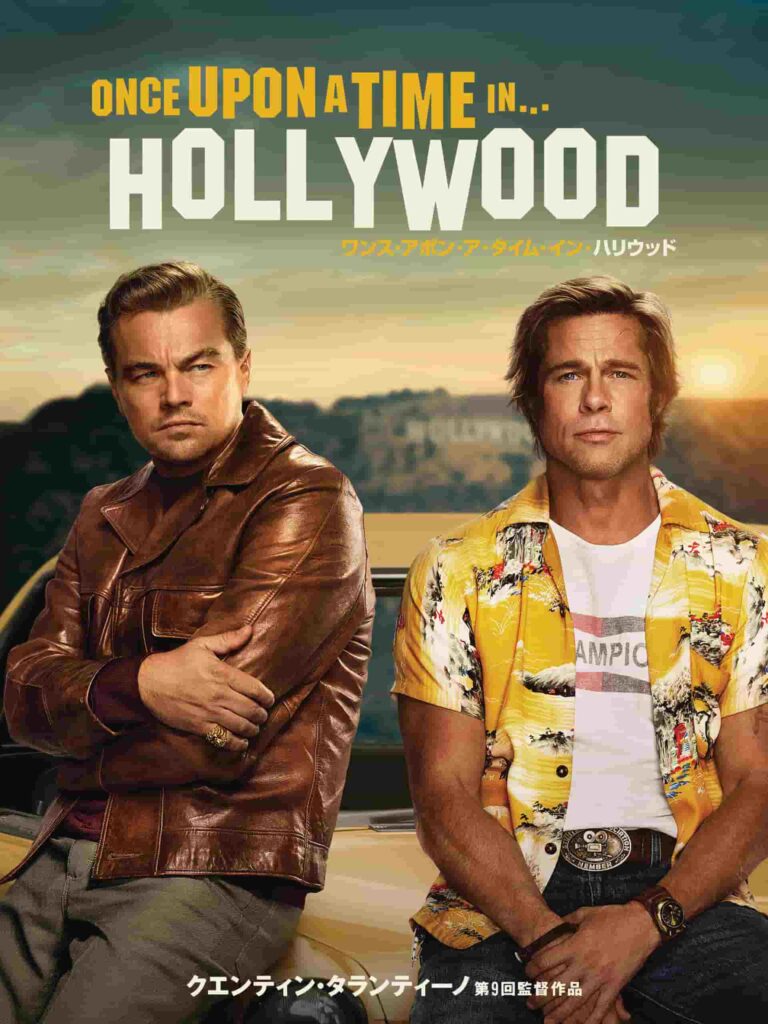

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(2023年)、『リコリス・ピザ』(2021年)、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)のような作品は、その空気をもう一度呼び覚ます。だがいまでは、それもレッドフォードやキートンのようなスターがスクリーンを支配していた時代への懐かしさとして映る。

かつて「反逆」だったものは、いまでは「レトロ」として消費されている。あの頃の俳優たちを本物らしく見せていた「混沌」が、いまや懐かしさという形で再包装されているのだ。

皮肉なことに、いまの世代の俳優たちは、これまでになく自分のイメージを操作できる手段を持ちながら、実際にはその見られ方をほとんどコントロールできていない。

レッドカーペットでのちょっとした失敗も、インタビューでの一言も、瞬く間に「コンテンツ」として消費されてしまう。かつて「超越」の象徴だったスターは、いまや終わりのない「参加」を強いられる存在になってしまったのだ。

では、次の世代のスターはどうなるのか。いや、そもそもスターという概念が存続するのか。想像するのは難しい。映画館は縮小し、観客は分散し、俳優を「だれもが知る存在」へと押し上げた装置はすべてデジタル化されてしまった。スターという存在は、かつては「希少さ」によって成り立っていた。しかしこれからの時代は、「複製のしやすさ」がすべてを支配するだろう。

人工スターの到来――ティリー・ノーウッドの示すもの

最近、オランダのクリエイターがAI生成の「俳優」ティリー・ノーウッドを発表した。奇妙なのは、ノーウッドの演技そのものではない。過去も肉体も人間的つながりも持たない「スター」という発想そのものである。プログラムされた感情と人工的な深み――それはまさに1970年代の俳優たちが体現していたものの正反対である。彼らの力は、痛みをともなうほどの「人間らしさ」から生まれていたのだから。

人間であることが物語である

キートンやレッドフォードのような俳優は、不器用で、移ろいやすく、そして生きていた。それこそが彼らの本質だった。70年代の俳優たちは、観客に「人間であることこそが物語なのだ」と思い出させてくれたのである。

ティリー・ノーウッド、そしてこれから登場する無数の人工スターは、より清潔で、迅速で、安価で、完全に制御された存在となるだろう。だがそこには、共感というもっとも人間的な要素が欠けている。

それが進化なのか、それとも映画スターから「人間性」を磨き落としていく長い過程の、最後の幕なのか。いまの私たちは、その答えを見届ける時代に生きているのかもしれない。

※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

【関連記事】

- 【ハリウッドの政治映画20選】衝撃作『ゲット・アウト』ほか、権力やアメリカ政治を問う傑作を厳選!

- ロバート・レッドフォード映画人生総覧|『明日に向って撃て!』から引退作まで17選

- 【追悼】ダイアン・キートンの名作映画15選 ――『アニー・ホール』ほか不朽の傑作でたどる軌跡

- ジーン・ハックマンが残した名シーン9選: フレンチ・コネクション 、許されざる者 など

- 2025年、ハリウッドを包んだ悲しみ —— 巨星たちの旅立ち【追悼録】